6月27日無人機拍攝的瀘定橋。瀘定橋位于四川省甘孜藏族自治州瀘定縣瀘橋鎮,是一座跨大渡河鐵索橋,因紅軍“飛奪瀘定橋”戰斗而聞名。

走在川藏公路上,沿線可見鋼索吊橋、水泥鋼架橋、鋼筋混凝土懸索橋等各種新老橋梁。這些橋梁跨越山川和河流,是川藏線上的咽喉要道,也成為了一道道風景。60多年來,川藏公路及其沿途橋梁不斷升級完善,成為我國公路交通發展的一個縮影。

新華社記者 江宏景 攝

游客在瀘定橋上行走(6月27日攝)。瀘定橋位于四川省甘孜藏族自治州瀘定縣瀘橋鎮,是一座跨大渡河鐵索橋,因紅軍“飛奪瀘定橋”戰斗而聞名。

走在川藏公路上,沿線可見鋼索吊橋、水泥鋼架橋、鋼筋混凝土懸索橋等各種新老橋梁。這些橋梁跨越山川和河流,是川藏線上的咽喉要道,也成為了一道道風景。60多年來,川藏公路及其沿途橋梁不斷升級完善,成為我國公路交通發展的一個縮影。

新華社記者 江宏景 攝

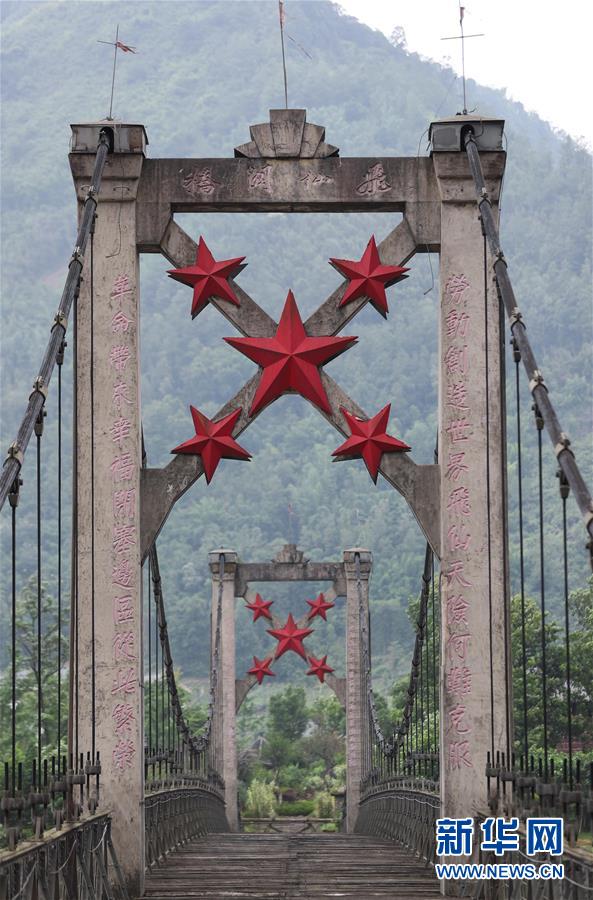

6月27日無人機拍攝的大渡河橋。大渡河橋是當年中國人民解放軍十八軍進藏時修建的鋼纜吊橋,是大渡河上的第一座公路橋,如今已被列為四川省級文物保護單位。

走在川藏公路上,沿線可見鋼索吊橋、水泥鋼架橋、鋼筋混凝土懸索橋等各種新老橋梁。這些橋梁跨越山川和河流,是川藏線上的咽喉要道,也成為了一道道風景。60多年來,川藏公路及其沿途橋梁不斷升級完善,成為我國公路交通發展的一個縮影。

新華社記者 江宏景 攝

這是飛仙關吊橋(6月24日無人機拍攝)。飛仙關吊橋位于四川省蘆山縣飛仙關鎮與天全縣多功鄉之間,是原川藏公路上的第一座吊橋。該橋于1951年竣工通車,1972年飛仙關吊橋旁的飛仙關石拱大橋建成使用,飛仙關吊橋就此“退休”。

走在川藏公路上,沿線可見鋼索吊橋、水泥鋼架橋、鋼筋混凝土懸索橋等各種新老橋梁。這些橋梁跨越山川和河流,是川藏線上的咽喉要道,也成為了一道道風景。60多年來,川藏公路及其沿途橋梁不斷升級完善,成為我國公路交通發展的一個縮影。

新華社記者 江宏景 攝

這是飛仙關吊橋(6月24日攝)。飛仙關吊橋位于四川省蘆山縣飛仙關鎮與天全縣多功鄉之間,是原川藏公路上的第一座吊橋。該橋于1951年竣工通車,1972年飛仙關吊橋旁的飛仙關石拱大橋建成使用,飛仙關吊橋就此“退休”。

走在川藏公路上,沿線可見鋼索吊橋、水泥鋼架橋、鋼筋混凝土懸索橋等各種新老橋梁。這些橋梁跨越山川和河流,是川藏線上的咽喉要道,也成為了一道道風景。60多年來,川藏公路及其沿途橋梁不斷升級完善,成為我國公路交通發展的一個縮影。

新華社記者 江宏景 攝

俯瞰中古弄巴1橋、中古弄巴2橋以及臥龍寺大橋(6月26日無人機拍攝)。這三座螺旋橋位于川藏公路雅江縣高爾寺山段,于2015年底通車。

走在川藏公路上,沿線可見鋼索吊橋、水泥鋼架橋、鋼筋混凝土懸索橋等各種新老橋梁。這些橋梁跨越山川和河流,是川藏線上的咽喉要道,也成為了一道道風景。60多年來,川藏公路及其沿途橋梁不斷升級完善,成為我國公路交通發展的一個縮影。

新華社記者 江宏景 攝

遠眺瀘定大渡河興康特大橋(6月27日無人機拍攝)。大渡河興康特大橋是川藏“新干線”雅康高速全線重點控制性工程,橋長1411米,主跨1100米,橋面至大渡河水面239米。

走在川藏公路上,沿線可見鋼索吊橋、水泥鋼架橋、鋼筋混凝土懸索橋等各種新老橋梁。這些橋梁跨越山川和河流,是川藏線上的咽喉要道,也成為了一道道風景。60多年來,川藏公路及其沿途橋梁不斷升級完善,成為我國公路交通發展的一個縮影。

新華社記者 江宏景 攝

俯瞰通麥路段上的三座建于不同時期的通麥大橋(5月15日無人機拍攝)。位于西藏林芝市波密縣境內的川藏公路通麥路段,曾被稱為“通麥天險”。近年來,隨著帕隆1、2號隧道、小老虎嘴隧道、飛石崖隧道及迫龍溝特大橋、通麥特大橋“四隧兩橋”建成,昔日令人望而卻步的“通麥天險”已成通途。

走在川藏公路上,沿線可見鋼索吊橋、水泥鋼架橋、鋼筋混凝土懸索橋等各種新老橋梁。這些橋梁跨越山川和河流,是川藏線上的咽喉要道,也成為了一道道風景。60多年來,川藏公路及其沿途橋梁不斷升級完善,成為我國公路交通發展的一個縮影。

新華社記者 李鑫 攝

這是通麥路段上的迫龍溝特大橋(5月15日攝)。位于西藏林芝市波密縣境內的川藏公路通麥路段,曾被稱為“通麥天險”。近年來,隨著帕隆1、2號隧道、小老虎嘴隧道、飛石崖隧道及迫龍溝特大橋、通麥特大橋“四隧兩橋”建成,昔日令人望而卻步的“通麥天險”已成通途。

走在川藏公路上,沿線可見鋼索吊橋、水泥鋼架橋、鋼筋混凝土懸索橋等各種新老橋梁。這些橋梁跨越山川和河流,是川藏線上的咽喉要道,也成為了一道道風景。60多年來,川藏公路及其沿途橋梁不斷升級完善,成為我國公路交通發展的一個縮影。

新華社記者 李鑫 攝

這是通麥路段上的迫龍溝特大橋(5月15日無人機拍攝)。位于西藏林芝市波密縣境內的川藏公路通麥路段,曾被稱為“通麥天險”。近年來,隨著帕隆1、2號隧道、小老虎嘴隧道、飛石崖隧道及迫龍溝特大橋、通麥特大橋“四隧兩橋”建成,昔日令人望而卻步的“通麥天險”已成通途。

走在川藏公路上,沿線可見鋼索吊橋、水泥鋼架橋、鋼筋混凝土懸索橋等各種新老橋梁。這些橋梁跨越山川和河流,是川藏線上的咽喉要道,也成為了一道道風景。60多年來,川藏公路及其沿途橋梁不斷升級完善,成為我國公路交通發展的一個縮影。

新華社記者 李鑫 攝

一輛大巴車通過怒江大橋(5月19日攝)。怒江大橋位于西藏昌都地區八宿縣境內,是川藏公路南線重要的通行驛站。

走在川藏公路上,沿線可見鋼索吊橋、水泥鋼架橋、鋼筋混凝土懸索橋等各種新老橋梁。這些橋梁跨越山川和河流,是川藏線上的咽喉要道,也成為了一道道風景。60多年來,川藏公路及其沿途橋梁不斷升級完善,成為我國公路交通發展的一個縮影。

新華社記者 李鑫 攝

這是位于四川巴塘縣和西藏芒康縣交界處的竹巴龍金沙江大橋(5月21日攝)。

走在川藏公路上,沿線可見鋼索吊橋、水泥鋼架橋、鋼筋混凝土懸索橋等各種新老橋梁。這些橋梁跨越山川和河流,是川藏線上的咽喉要道,也成為了一道道風景。60多年來,川藏公路及其沿途橋梁不斷升級完善,成為我國公路交通發展的一個縮影。

新華社記者 李鑫 攝 |