【治國理政新實踐 黑龍江篇】春天的答卷(上)

| 2017-03-09 15:27:57??來源:黑龍江日報 責任編輯:陳曦 陳曦 |

分享到:

|

|

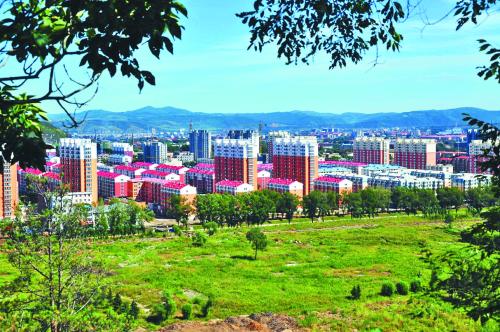

牡丹江市曙光新城。 (三)爭當農業現代化建設排頭兵,筑牢國家糧食安全“壓艙石” “黑龍江成為國家糧食安全的一塊‘壓艙石’,對國家糧食安全的貢獻突出,功不可沒。”“要堅持發展現代農業方向,爭當農業現代化建設排頭兵。”“要培育一批叫得響、信得過的綠色食品品牌,推動黑龍江由大糧倉變成綠色糧倉、綠色菜園、綠色廚房。”總書記的講話,既有肯定,又有期許;既讓人備受鼓舞,又讓人深感責任之重。 農業,是黑龍江省最寶貴的財富、最突出的優勢、最響亮的品牌,是黑龍江振興發展必須打好的一張“王牌”。快馬加鞭未下鞍,為將總書記重要講話精神在龍江落地生根,去年黑龍江省制定出臺《關于加快發展現代農業,爭當全國農業現代化建設排頭兵的意見》,細化實化加快農業現代化建設的任務與措施。全省上下以保障國家糧食安全和農民持續增收為主基調,加快推進農業供給側結構性改革,加速構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系,現代農業的“龍江探路”,正步步為營寫實在廣袤的田野上。 ——發揮優勢,把握先機,龍江農業實現十個全國“第一” 發展現代農業,爭當排頭兵,是一條缺少現成經驗模式可以借鑒的道路。路是闖出來的,沒有經驗,我們在實踐中創造、在摸索中積累、在砥礪中前行。 這一年,黑龍江省建立全國首個省級綠色食品質量標準體系,62項標準規范牢牢鎖定“龍江綠”,讓龍江農產品贏得更多市場認同。 這一年,黑龍江省新修訂《黑龍江省食品安全條例》,在全國率先示范,規定今年5月1日起全省禁種轉基因糧食作物,國家食品安全在地方有了法律保障。 這一年,黑龍江省打造了全國首個農科企業孵化器,是全國農科戰線科研院所創建的唯一一個科技產業孵化基地,“糧倉”變“廚房”,科技出“配方”。 這一年,黑龍江省開展“互聯網+農業”高標準示范基地眾籌等新業態和新商業模式,涉農產業融合進程加速。 創新永無止境,路在腳下延伸。在現代農業發展征程中,隨著多年積累和不斷開拓,2016年,龍江農業實現十個全國“第一”:一是糧食產量,二是糧食商品量,三是勞均生產糧食,四是農機化程度和大型農機保有量,五是水稻智能化現代化生產能力,六是綠色產業融合發展能力,七是新型農業經營主體培育,八是土地規模經營,九是土壤有機質含量,十是農產品質量安全水平。十個全國“第一”,黑龍江作為國家糧食安全“壓艙石”的地位更加鞏固可靠,更托舉起了農業要強、農民要富、農村要美的美好愿景。 ——揚長補短,打造品牌,黑龍江綠色食品火爆全中國 黑土地上,看似“不走尋常路”的鴨稻、蟹稻、魚稻火了,賣出了超出普通大米幾倍甚至幾十倍的好價錢;曾經一度遭遇種植銷售“滑鐵盧”的大豆,也漸漸成了消費者追捧的“金豆”;一些龍江雜糧借“網”亮相,一不小心就成了“爆款”。 市場傳遞出的信號告訴我們,面對消費者對優質、綠色、健康食品的旺盛需求,黑龍江省多年積累的綠色生態農業優勢,迎來了寶貴的“機遇窗口”。經過多年發展,黑龍江省綠色食品認證面積、產量、標準化生產水平、產品質量、市場網絡和品牌影響力等指標連續多年居全國首位,實力強勁,聲名遠播。 龍江綠色食品,在展會上“圈粉”。過去的一年,黑龍江省舉辦了黑龍江綠色食品(北京)年貨大集、黑龍江農民合作社優質農產品(上海)展銷會、(深圳)推介會、秋季農產品產銷對接暨大豆產業發展論壇、農民合作社賣糧大會等一系列市場對接活動,在全國20多個省市建立農產品銷售旗艦店、專營店、社區營銷網點2000余個,促進了生產經營主體與市場銷售主體、終端消費群體直接對接,拓展了營銷渠道。 龍江綠色食品,正在互聯網上“淘金”。黑龍江省重點建設以黑龍江大米網、生態龍江等為核心的農產品電商集群,省級農業電商平臺“生態龍江網”入駐合作社和企業1785家,黑龍江大米網交易額已突破億元。全省各類農村電商主體發展到2.7萬家,運用B2B、B2C、O2O以及眾籌、撮合交易等點對點、線上線下互動營銷方式,交易額突破100億元。 龍江綠色食品,在品牌上“增值”。2016年中國地理標志產品品牌價值評價結果發布,黑龍江省五常大米品牌價值639億元,方正大米、通河大米、慶安大米榜上有名,全國十大好吃大米黑龍江省更是占“五”。“北大荒”、“黑森”、“寒地黑土”等一批區域性公共品牌的市場知名度、影響力和競爭力不斷提升。“綠色有機好食品,生態健康黑龍江”的區域品牌廣告在中央電視臺黃金時段強勢推出。 從印象中的“天然生態”到市場上的“品牌依戀”,“中華大糧倉”正在加速向“綠色黑龍江”轉變。2016年全省高標準生態農田新增665.4萬畝,建設“互聯網+”高標準綠色有機種植示范基地1170個。引領綠色有機食品擴面提標,全省認證綠色有機食品面積7400萬畝,占總播種面積的三分之一。 產在黑土、賣向全國,龍江綠色食品已成為現代農業一張靚麗名片、金字招牌。 ——把脈市場,轉換鏡頭,“一減七增”從供給端加快結構調整 新年伊始,冬寒未退。令人心中一暖的是,黑龍江省在北京舉辦的“年貨大集”一派熱火朝天。短短五天時間,龍江優質農產品就卷入進場觀眾6.3萬人,卷走訂單27.5億元。這次“年貨大集”,既收獲了“營銷”變“贏銷”的喜人成績,市場的信號也指明了黑龍江省“農業調結構怎么調”的方向:把優勢作物調強、把區域布局調優、把經濟效益調高。 農業調結構,玉米首當其沖。按照“減玉米、穩定并適當增加水稻、增大豆雜糧、擴草蓿和果蔬,打造安全優質高效綠色農業”的總體要求,黑龍江省實現玉米減和水稻、大豆、小麥、馬鈴薯、雜糧雜豆、經濟作物、飼草飼料作物增“一減七增”。去年全省玉米調減1922萬畝,經濟作物新增177.7萬畝。減增博弈帶來可觀效益,通過改種雜糧雜豆、蔬菜等高效作物,全省農民人均增收272元。 農業供給從“量”到“質”的轉換,使提升農產品供給質量和效益,成為農業供給側結構改革的主攻方向。2016年8月2日,“五常大米”官方旗艦店強勢入駐天貓,帶防偽碼的五常大米上線僅兩小時就賣掉10萬斤,相當于一個實體門店一年半的銷售量。這個在全省乃至全國都具有樣板意義的營銷,側面印證了龍江的現代農業發展之路,從供給端發力,提升農產品質量,走到了全國消費者心里。借助品牌效應和美譽度雙向拉動,黑龍江省農產品不但賣到了理想“價位”,也占據了有利市場“身位”,更打開了農業增效、農民增收的廣闊空間。 ——壯大根系,豐盈枝干,“三大體系”構建起現代農業發展的支柱 把產業體系調“強”。去年以來,黑龍江省以“農頭工尾”“糧頭食尾”為抓手,深度開發“原字號”,推動農業由單一種植向種、養、加、銷全產業鏈經濟發展。黑土地“農頭工尾”的新勢力富錦“象嶼金谷”,一期60萬噸玉米深加工項目正式投產,全部投產后,玉米深加工能力達到200萬噸,實現利稅7億元。數據顯示,2016年黑龍江省糧食加工企業累計納稅8.94億元、同比增加2.55億元、增幅39.9%;累計實現利潤9.92億元、同比增加3.16億元、增幅46.7%。 把生產體系調“綠”。為不可再生的黑土地“減負”,正式實施《黑龍江省耕地保護條例》,持續推進農業“三減”,生態種植理念更加深入根系、深入人心。實施藏糧于地、藏糧于技戰略,加快推進農機化、水利化、科技化、良種化建設,持續提升農業綜合產能。全省農機保有量在“升”,新建現代農機合作社129個,新增100馬力以上拖拉機3600臺。農業水利保障水平在“升”,全年完成水利項目總投資201.5億元,10項重大水利工程取得突破性進展。農業科技含量在“升”,啟動建設玉米、雜糧、農機裝備等6個科技協同創新與技術集成示范推廣體系,全省農業科技貢獻率達65.5%,高出全國平均水平5個百分點。良種示范與覆蓋率在“升”,全省農作物良種覆蓋率保持在98%以上,高蛋白大豆品種在黑龍江省高寒、高緯度地區獲得突破。 把經營體系調“新”。利用黑龍江省農業經營主體創新活動開展較早的優勢,積極引導專業大戶、家庭農場聯合與合作,向合作社方向發展,完善提升合作社水平,真正使農民合作社轉起來、強起來,讓廣大農戶融進去、富起來。制定《黑龍江省農民創業三年行動方案(2016-2018年)》,全面激發農民干事創業激情,農民創業的規模、效益、帶動力明顯提升。制定出臺《關于加快新型職業農民培育工作的意見》,提出到2020年,黑龍江省將新型經營主體帶頭人輪訓一遍并培養出一大批現代青年農場主,使有文化、懂技術、會經營、善管理的新型職業農民總數達到10萬人。 ——敢于首創,終獲創收,“五大創新”引領現代農業綜合配套改革 首個“吃螃蟹”的人值得敬佩,是因為他大無畏的首創與嘗試精神。先行先試推進“兩大平原”現代農業綜合配套改革,某種意義上來說,也是在“吃螃蟹”,只有敢闖敢試,才有可能“大快朵頤”。為現代農業試水探路,黑龍江省積極主動推進創新農業經營體系、農村土地管理制度、農村金融保險服務等“五大創新”,為農業發展釋放潛力、增添活力、激發內力、蓄積動力。現代農業呈現的整體樣貌,曾令全國前來參觀學習的339個縣的書記縣長嘖嘖稱贊。 承襲、延續著“兩大平原”現代農業改革的創新“基因”,在爭當農業現代化建設排頭兵的征程中,黑龍江省始終注重發揚“首創精神”,向涉農領域改革深水區、重頭戲發力。“家有萬貫,帶毛不算”這個俗語,指的是“活物”的價值風險,隨著黑龍江省農村金融服務改革的不斷創新,用奶牛等“活體抵押物”申請貸款作為生產資金,緩解融資難,已經從“不可能”變成了現實。曾經,“無災小災花不出、大災巨災不夠花”說的是財政救災資金使用上的尷尬,去年8月,黑龍江省在全國率先推出“農業財政巨災指數保險”,使政府應急應災、救助重建的綜合能力和實力得到提升,為農業生產多了一個“托底”保障。 正是因為有“真刀實槍”的“操練”,爭當現代農業排頭兵才有了“真金白銀”的“收成”。2016年,黑龍江省糧食總產1211.7億斤,實現“十三連豐”;農民收入穩步增長,實現“十三連增”,農村常住居民人均可支配收入達11832元,同比增長6.6%,高于全省GDP增速,高于全國平均增速,也高于城鎮居民人均可支配收入增速。 春耕,夏耘,秋收,冬儲,時序更替如常,發展卻日新月異。曾幾何時,黑龍江省較早成立的一些合作社的年度巨額分紅令無數農民艷羨。如今,隨著越來越多的新型農民、專業合作社的不斷涌現,年終分享堆成小山一樣的“錢垛”已屢見不鮮。新世紀以來指導“三農”工作的第14份中央一號文件已經發布,借著政策東風,黑土地現代農業值得所有人期待。 |

相關閱讀:

- [ 03-06]從政府工作報告聆聽中國經濟春天的腳步

- [ 02-24]觀察:微電影的春天在哪里?

- [ 02-17]開往春天的列車 穿梭油菜花海美如畫

- [ 02-15][治國理政新實踐重慶篇]春天真的來了,重慶的“一年之計”看得人心潮澎湃……

- [ 10-20]今冬明春天然氣供應南松北緊 京津冀地區矛盾集中

|

|

|

打印 | 收藏 | 發給好友 【字號 大 中 小】 |

01f1b114-e596-4c05-a299-f624d4f5bf67.jpg)

5b949337-a8bd-45da-baee-400bd57c6dec.jpg)

bbb119c9-ccfb-4b18-84ec-e0a90ae7c145.jpg)

fcaea67e-f045-4971-8401-d19a943191e8.jpg)

a0a5ae7b-b1e1-43ca-bb48-a8d076a31c0f.jpg)