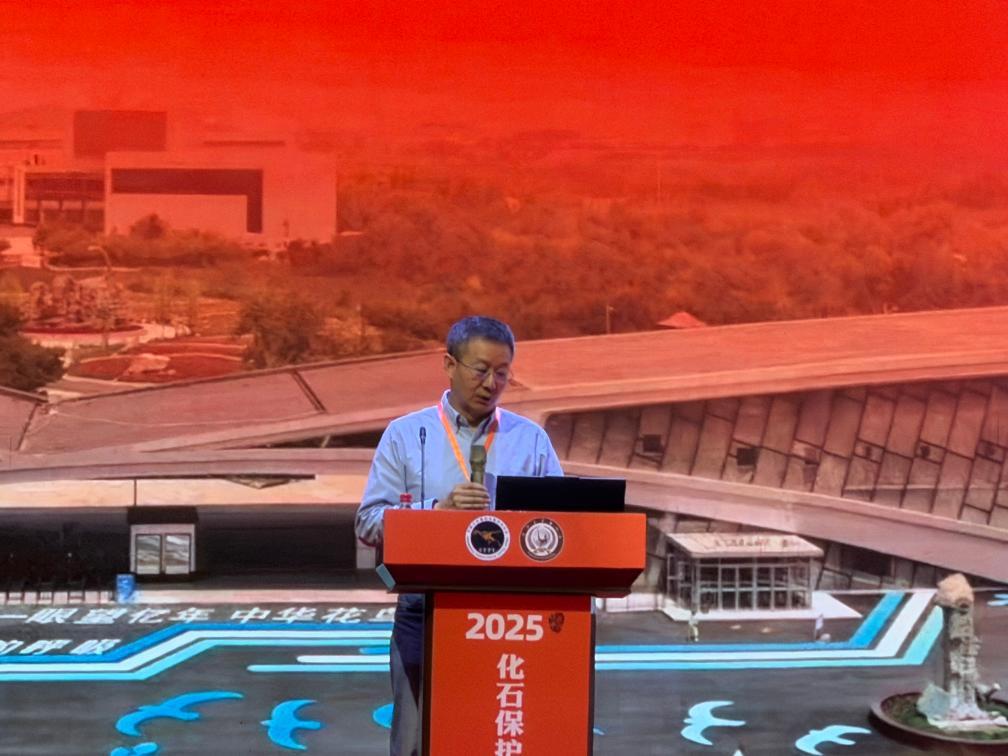

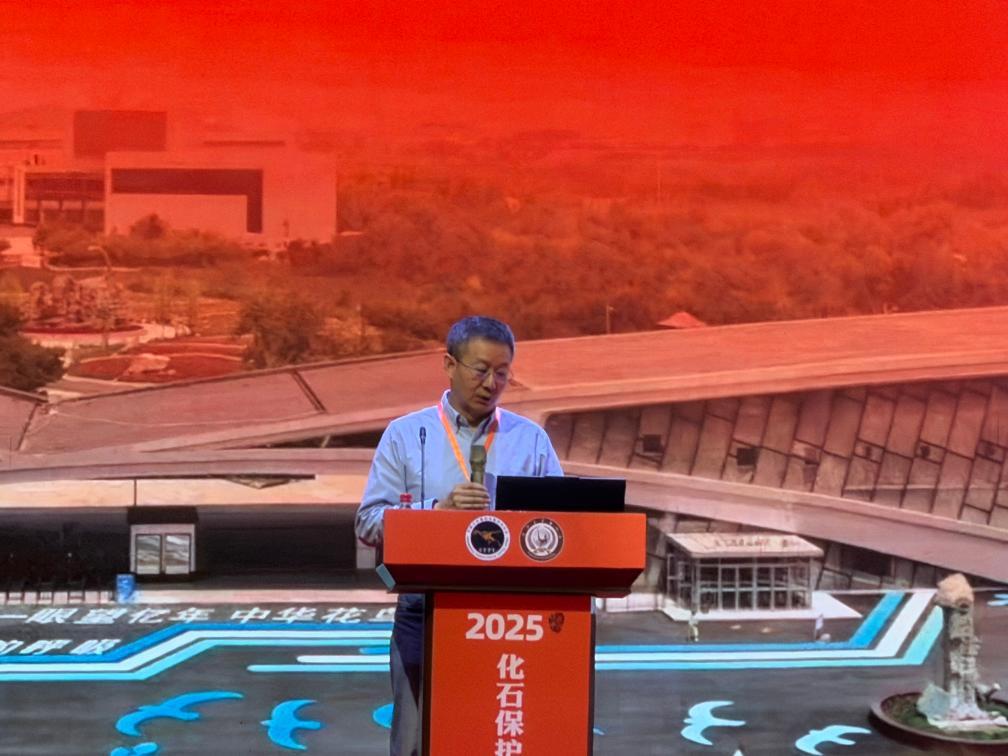

新華社長沙10月13日電 題:戰國帛書回湘為國際文物返還合作提供范例 新華社記者張玉潔、張格、王騰 流失海外79載的長沙子彈庫戰國帛書第二卷《五行令》、第三卷《攻守占》(以下簡稱"子彈庫帛書")13日正式回歸故里,入藏湖南省博物館。專家表示,此次回歸是中國首次以對話合作推動流失文物保護與返還的成功實踐。 中國國家文物局局長饒權在當天舉行的劃撥入藏儀式上說,子彈庫帛書的回歸,是中美文博界多年合作的碩果,更為國際文物返還合作提供了經典范例。 "將帛書移交中國并入藏湖南省博物館是一個深思熟慮的決定,基于對'妥善且共享保管'的堅定承諾,也延續了我們與中國文化機構長達百年的合作傳統。"美國史密森尼學會國立亞洲藝術博物館館長蔡斯·羅賓遜說。 子彈庫帛書共分為三卷,系統記錄了先秦時期的天文歷法、宇宙觀及軍事占卜等內容,是迄今為止發現的中國最早的、首個典籍意義上的帛書。子彈庫帛書1942年出土于長沙子彈庫楚墓,1946年流散海外。 饒權說,子彈庫帛書是文字學、文獻學、思想史、書法史研究極為珍貴的實物資料,為中國乃至世界早期文明思想脈絡與文化形態研究提供關鍵的文獻憑證。 歷史上流失海外的文物常面臨相關國際公約難以適用的情況,這一直是該類文物追索返還的主要難題之一。 今年5月,在國家文物局統籌組織下,美國史密森尼學會國立亞洲藝術博物館正式移交返還了《五行令》與《攻守占》,并在中國駐美大使館完成正式交接。5月18日,兩卷帛書順利抵達北京。 7月,經國家文物局批準,這批珍貴文物正式劃撥至湖南省博物館。湖南省博物館館長段曉明說:"此次回歸使湖南省博物館得以結合現藏的國內唯一一片子彈庫帛書原物殘片以及其他大量楚文物,將構建更為系統、深入的楚文化研究、闡釋與展示體系,并以此為核心,打造世界級的楚文化研究學術高地。" 據了解,長沙子彈庫楚墓墓主為戰國中晚期楚國貴族,墓葬還出土了其他絲織品、陶器、玉器等文物。子彈庫帛書唯一留存于國內的殘片現藏于湖南省博物館,殘片長4.6厘米,寬2.7厘米,上有紅色界欄三行,現存黑色文字17個,其中14字清晰可辨。 湖南省博物館研究館員喻燕姣說,此次回歸的子彈庫帛書殘片共計132件(組),內容分別是四時十二月的宜忌以及攻城守城的方向、日期和時辰宜忌。她舉例說,帛書記錄的東方部分,若有一顆流星劃過天空,一定要入城;春天入城要從東方入,入城后要居中央,以對付四方諸侯;南方部分則提到,守城之日從乙酉到己卯。 記者了解到,子彈庫帛書殘片材質柔弱、形態不規則,保存和搬運難度高,帛書歸湘前,湖南省博物館制定了詳細專業的運輸方案。 湖南省博物館紀委書記李麗輝介紹,帛書運輸時,根據文物實際尺寸、封裝形態和運輸需求使用專用減震箱,以最大限度減少震動和環境變化對文物的影響。外包裝箱的結構設計、搬運方式及儲存要求同時適配鐵路動車段與公路運輸段的環境與操作條件,確保文物箱可在不同運輸工具間平穩轉運、順利交接。 9月10日,子彈庫帛書入藏湖南省博物館,目前已完成環境適應觀察,經無損評估后存于恒溫恒濕環境中。湖南省博物館正組織專家團隊科學論證微生物消殺方案,開展模擬實驗,確保在滅菌的同時不損傷帛書材質與墨跡。 同時,湖南博物館還完成了全部帛書的標準化影像采集。通過搭建非接觸式拍攝平臺,對所有文物進行超高精度掃描,以及760納米的近紅外成像,并在其中一片未完全剝離的帛書上發現肉眼不可見的墨跡字樣40余個。 值得一提的是,經過專家比對和研究發現,現藏于湖南省博物館的子彈庫帛書殘片應屬于此次回歸的《五行令》的一部分。"通過高清影像數據采集,發現只有《五行令》上有相同的紅色界欄,在回歸的殘片上還發現了和館內現藏殘片文字相同的'亓畜'二字。"喻燕姣說。 據悉,接下來,湖南省博物館將啟動深度無損檢測,運用高光譜成像、X射線熒光面掃描等科技手段,對帛書開展科學修復與全面數字化存檔工作,雙軌并進,確保文物獲得全方位、可持續的守護。同時,通過健全合作機制,確保美方學者及時獲取研究進展,共同探索文物保護與研究路徑。 此外,湖南省博物館還將策劃"楚帛書回家"特展,借助數字技術,全方位呈現楚帛書殘片的細節特征、文字釋讀成果以及內容解讀,讓觀眾能更直觀、深入地了解楚帛書。 饒權說,將繼續同美國的文博界和學術界攜手同行,讓聯合研究更加深入,讓文物互展更加頻繁,讓學術成果更加豐富,"讓這份跨越時空的文明對話,成為連接兩國人民的心靈紐帶,越走越穩,越走越遠"。 |

新華社快訊:哈馬斯開始釋放以方被扣押人員

2025-10-13

全運會女子氣步槍團體浙江隊超世界紀錄

2025-10-13

包鋼代理內蒙古自治區人民政府主席

2025-10-13

涉密專用裝備豈能賣錢

2025-10-13

前三季度我國新批準發布891項國家標準物質

2025-10-13

各地加快推動“車路云一體化”規模應用——“聰明車”駛上“智慧路”

2025-10-13

數智轉型打開房地產新賽道

2025-10-13

手握本科學歷,卻轉而進入職業院校、技工院校學技術——這些年輕人為何選擇“反向深造”?

2025-10-13

- 日榜

- |

- 周榜

- |

- 月榜