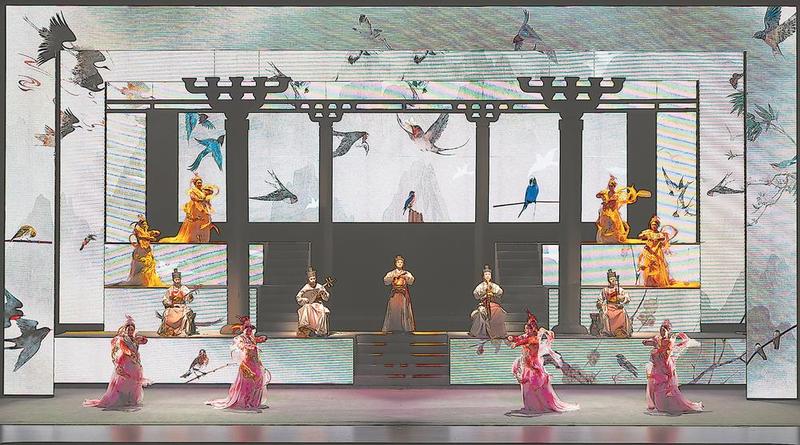

《禮樂頌千秋》章節(jié)中融入了南音傳統(tǒng)名曲《百鳥歸巢》。

祭拜南音始祖孟昶。 21日至23日,作為廈門市南樂團(tuán)成立70周年獻(xiàn)禮之作,廈門市南樂團(tuán)全新創(chuàng)排的劇目《禮樂千秋》在廈門閩南戲曲藝術(shù)中心首演。 千年傳承的古老南音,從宮廷走到民間,猶如一部立體的“中國古代音樂史”。這一次,廈門市南樂團(tuán)用一場“千秋”大劇展現(xiàn)南音的發(fā)展脈絡(luò),讓觀眾近距離感悟漢唐遺韻,感受傳統(tǒng)文化的魅力。 以南音講述南音歷史 《禮樂千秋》以南音發(fā)展史為線索,遠(yuǎn)溯南音淵源漢代相和歌、唐朝宮廷音樂的傳承、五代南音樂神孟昶的傳播和明清弦管的興盛,以《大漢相和歌》《南唐夜宴樂》《孟昶花蕊情》《明清弦管盛》《禮樂頌千秋》五個樂章串聯(lián)起南音的百代千秋。 “豐富千年古樂的當(dāng)代表現(xiàn)力”一直是廈門市南樂團(tuán)的藝術(shù)探索與實(shí)踐。《禮樂千秋》以一種與廈門這個城市同樣從容、開闊的心態(tài)面對傳統(tǒng)——敬畏傳統(tǒng)同時又發(fā)揚(yáng)光大傳統(tǒng)。劇目的文本創(chuàng)作以歷史文字和出土的石像、雕塑、繪畫為摹本,希望做到歷史有所本、文字有所依、形象有出處,將史學(xué)研究轉(zhuǎn)化為具體可感的舞臺形象,將南音與歷史融為一體。同時,為讓觀眾領(lǐng)略到南音傳統(tǒng)名曲的精髓,《走馬》《百鳥歸巢》《一紙相思》等傳統(tǒng)名曲也融入其中。 “南音歷經(jīng)千年,至今薪火不息,是中國禮樂文化傳世于今天的代表。”編劇曾學(xué)文說,已是世界非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的南音,更是成為廈門對外交流的重要文化內(nèi)容之一,應(yīng)該有一臺對世界文化遺產(chǎn)進(jìn)行直觀表達(dá)的作品。 “以南音講述南音的歷史,很有意義!”特地從泉州趕來觀看演出的觀眾林瑞芬說,這部劇舞臺效果恢宏,觀眾走進(jìn)劇場,不僅可以直觀地感受畫面美和南音獨(dú)特的美學(xué)韻味,更能跟著演員的表演逐步深入了解這一禮樂文化傳世之音的歷史。 據(jù)悉,《禮樂千秋》是2023年度福建省舞臺藝術(shù)精品工程重點(diǎn)劇目、2023年度廈門市文藝發(fā)展專項資金舞臺藝術(shù)創(chuàng)作資助項目。近日,該劇又入選國家藝術(shù)基金2024年度大型舞臺劇和作品創(chuàng)作資助項目,這是繼南音《文姬歸漢》之后,廈門市南樂團(tuán)創(chuàng)排的作品第二次入選國家藝術(shù)基金資助項目。 “六代同堂”登臺獻(xiàn)演 《禮樂千秋》由三次獲得曹禺劇本獎的著名劇作家曾學(xué)文擔(dān)任編劇,豐富千年古樂的當(dāng)代表現(xiàn)力是他一直思索與創(chuàng)作的實(shí)踐;著名導(dǎo)演、文華獎導(dǎo)演獎獲得者韓劍英擔(dān)任導(dǎo)演,古典美學(xué)與當(dāng)代審美對接是他追尋的方向;著名作曲家吳啟仁擔(dān)任作曲,在堅守南音音樂本體的基礎(chǔ)上,運(yùn)用傳統(tǒng)曲牌進(jìn)行串聯(lián)與創(chuàng)新;音樂設(shè)計、編配著名作曲家江松明則在保留南音傳統(tǒng)主奏樂器的基礎(chǔ)上,引入古箏、笙、阮等進(jìn)行配器,豐富了南音音樂的表現(xiàn)力。此外,更有舞美設(shè)計胡佐、服裝設(shè)計秦文寶、燈光設(shè)計劉傳龍、造型設(shè)計姚鑰等全國頂級設(shè)計師強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手。中國曲藝“牡丹獎”表演獎獲得者楊雪莉精準(zhǔn)地塑造了離恨中以身守護(hù)弦管、外柔內(nèi)剛的花蕊夫人形象。 此次演出陣容是南音表演有史以來最大的一次,整個劇組達(dá)到了120人。值得一提的是,此次是廈門市南樂團(tuán)“六代同堂”登臺獻(xiàn)演,既有廈門藝術(shù)學(xué)校(原福建省藝校廈門分校)首個南音班的“60后”“元老藝術(shù)家”,也有“70后”到“00后”的中堅及新生代力量,更有廈門藝術(shù)學(xué)校2022級南音班的學(xué)生。 “創(chuàng)新意識和傳承意識兩個不能分開。”韓劍英說,希望通過這種“傳幫帶”的新組合創(chuàng)演模式,讓南音在新時代的傳承與發(fā)展中煥發(fā)出新的生機(jī)與活力。 廈門市南樂團(tuán)團(tuán)長楊雪莉表示,《禮樂千秋》是廈門市南樂團(tuán)在推動南音創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新性發(fā)展上的又一次大膽嘗試,希望在年輕人中產(chǎn)生更多交流和共鳴,為傳統(tǒng)音樂文化的傳承探索出新的路徑。除了舞臺版,未來計劃將《禮樂千秋》“搬”進(jìn)南音閣,根據(jù)場館特色做駐場演出。(本報記者 林澤貴 通訊員 張曉嵐 文/圖) |

4年來首次!美聯(lián)儲宣布降息

2024-09-19

江蘇南京在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀(jì)念館紀(jì)念九一八事變

2024-09-18

日本漢語教師討論中文教育高質(zhì)量發(fā)展

2024-09-18

馬來西亞最高元首易卜拉欣將訪華

2024-09-18

日本福島核電站核殘留物試提取工作再度中斷

2024-09-18

刺殺特朗普嫌疑人或蹲守近12小時 未及開槍

2024-09-18

1至8月份中歐班列開行13056列 發(fā)送貨物139.9萬標(biāo)箱

2024-09-18

國家統(tǒng)計局:敢于動真碰硬 著力提升統(tǒng)計督察效能

2024-09-18

日本學(xué)者來華披露731部隊罪證檔案

2024-09-18

中東戰(zhàn)地手記|“我們必須想辦法生存下去”——黎巴嫩旅游業(yè)者期盼和平

2024-09-18

日本連續(xù)兩個月出現(xiàn)貿(mào)易逆差

2024-09-18

- 日榜

- |

- 周榜

- |

- 月榜

cc91110c-455a-4768-869b-ccd00e283078.jpg)