7月12日無人機拍攝的姚家五代人栽種和養護的5900畝山林 新華社記者 陶明 攝

在秦嶺深處的陜西省漢中市留壩縣火燒店鎮,姚家五代人歷時70年深耕秦嶺的故事在當地家喻戶曉,傳為佳話。

姚家植樹護林始于姚祖元的曾祖父姚武臣,20世紀30年代,39歲的姚武臣在留壩縣太子嶺安家落戶,當時山中滿目荒涼,綠意難尋。

1949年新中國成立,留壩縣人民政府號召群眾植樹造林,從此開啟了姚武臣的植樹生涯。在他的帶領下,植樹造林成了姚家神圣的事業。

姚武臣秋冬刨坑、春季種樹,帶著兒子姚甲禮一起播種綠色,前溝后梁的千余畝山坡上遍布父子二人的足跡。姚武臣的孫子姚輝林對哪個山頭是華山松,哪些嶺坡是油松,了如指掌。

1999年,姚家通過山林拍賣,將管護林地擴大到5900畝,全家老少都投身到植樹的隊伍中。2002年10月,年逾百歲的姚武臣老人臨終前向后輩交代,要護好山上的每一棵樹。姚祖元是姚家在留壩縣的第四代,他依托祖輩們栽種的山林,帶動群眾發展林下經濟,在2014年成立“留壩縣芳之源純天然養蜂專業合作社”,目前成員覆蓋114戶村民,合作社年收入200多萬元。

身教勝于言傳,目前正在上小學的姚家第五代姚楚毅、姚楚鑫也在父親姚祖元的帶領下植樹護林,延續家族的綠色夢想。

姚家五代人矢志不渝,深耕林海,是留壩百姓綠化秦嶺的一個縮影。據了解,2001年到2018年,留壩縣完成公益林建設18.6萬畝,退耕還林14.9萬畝,森林覆蓋率達91.23%。“林下種藥材、林間養家禽,林上摘干果、林中做旅游”的林業經濟發展路徑,讓當地生態經濟雙豐收。

新華社記者 陶明 攝

游人在參觀當年深山中的姚家植樹造林居住的土屋(7月12日無人機拍攝)。新華社記者 陶明 攝

姚祖元在向參觀者介紹1950年曾祖父姚武臣栽下的娑羅樹,該樹樹圍已近2米(7月12日攝)。新華社記者 陶明 攝

姚祖元(左一)在墩墩石村中華蜂基地向前來體驗的游人講解蜂蜜知識(7月16日攝)。 新華社記者 陶明 攝

姚祖元(右二)向留壩縣芳之源純天然養蜂專業合作社成員講解如何巧取棒棒蜜(7月13日攝)。新華社記者陶明 攝

姚祖元的父親姚輝林、母親夏菊芳在采摘西洋參種子(7月16日攝)。在姚家的帶領下,全村種植西洋參150畝,四年一個周期,收入達1400多萬元,成為村民脫貧致富好項目。新華社記者陶明 攝

姚祖元的母親夏菊芳在喂養林麝(7月16日攝)。 新華社記者 陶明 攝

姚祖元的妹妹姚麗(前右二)在為前來森林體驗的游人制作農家飯菜(7月16日攝)。 新華社記者 陶明 攝

姚家第五代姚楚鑫(右)在林中的溪邊玩耍,享受森林中夏日的清涼(7月13日攝)。新華社記者 陶明 攝

姚祖元(右一)與家人一起栽種新中國成立70周年紀念樹(7月13日攝)。新華社記者 陶明 攝

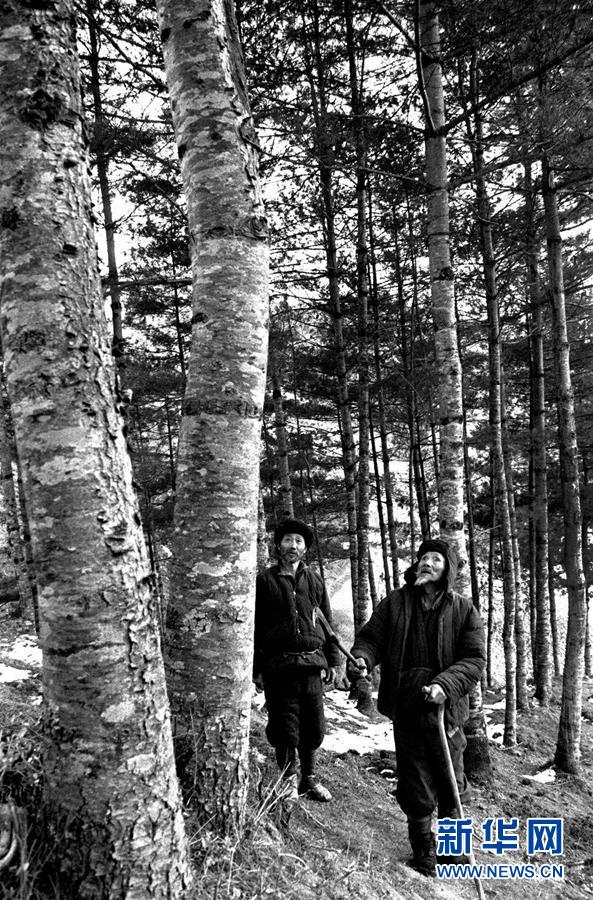

這是1996年2月拍攝的100歲的姚武臣老人(右)與兒子姚甲禮在管理山林的情景。姚武臣扎根深山多年,歷盡千辛萬苦,讓秦嶺深處的千余畝荒山披上了綠裝。新華社記者陶明 攝

春季開學時,姚武臣老人帶著曾孫姚祖元(左)在姚家紀念林栽種一棵小樹(1996年2月攝)。新華社記者陶明 攝

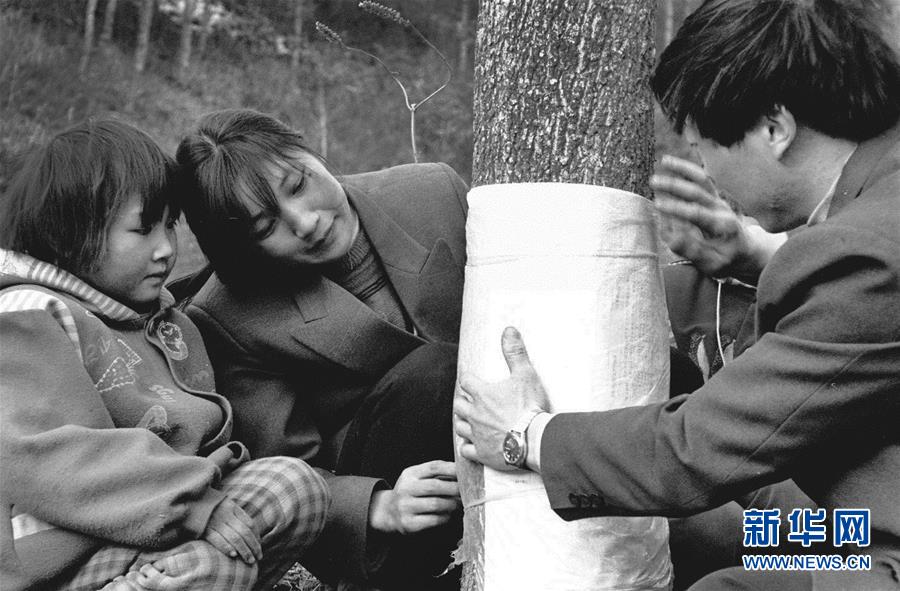

1996年拍攝的姚武臣的二孫子姚輝林(右)、孫媳夏菊芳在給剝過皮的杜仲樹包扎。當時姚家栽種了8000多株杜仲樹,賣杜仲年收入達到3萬余元。新華社記者陶明 攝

這是1996年2月拍攝的姚武臣老人(左)和兒子姚甲禮管理山林的情景。 新華社記者 陶明 攝 |