|

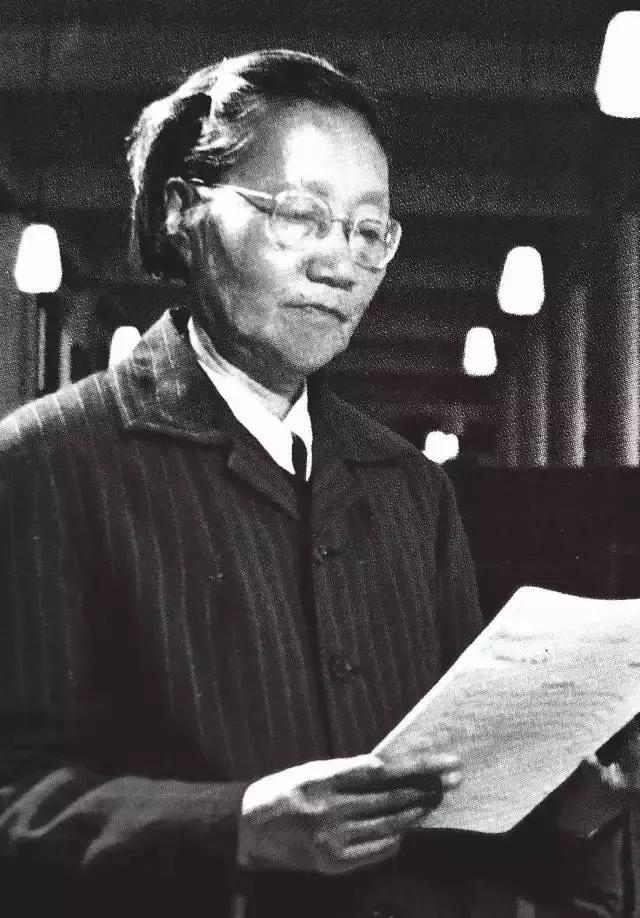

王先生去得堅決,美國的生活卻也艱苦——遭遇過歧視,面臨過拮據,卻從未彎過脊梁。博士論文答辯時,王先生提出了一個新的觀點,導師認為不對,連說3次“No”。王先生對自己的研究和思考有信心,也鎮定地回答了3次“Yes”,接著做了詳細的闡述,最終獲得導師的贊同。 但我最難忘的,是王先生對我講的一件小事。 在美國時,她為了省錢,無論去哪兒,都是步行。她走得很快,因為只要看到美國人走到她前頭,她就一定要超過他。正因為有這樣一股不服輸的勁兒,才支撐著王先生走得比別人都要遠。 “國家不要給我那么多錢” 王先生去了美國不久,張先生也受普林斯頓大學之邀,跟了過去。兩人還在那里生了一個兒子。王先生在美國的學術也做得很出色——她與物理學權威烏倫貝克共同提出了一個震動學界的觀點,即以兩人名字命名的“王承書—烏倫貝克方程”。有人說,王先生如果留在美國,拿諾貝爾獎是遲早的事。我無法評價這是否過譽,但回國確實是王先生和張先生拋下一切做的決定。

當時,美國政府有一條禁令:凡是在美學理、工、農、醫的科學家都不允許回新中國。王先生和張先生都在被禁之列。直到1954年,周總理在日內瓦會議上譴責了美方的強盜行徑,美國政府才在國際輿論的強壓之下,不得不逐步解除禁令。 王先生和張先生得知后,一邊把書刊打包悄悄郵寄回國,一邊鍥而不舍地向美國政府遞交回國申請。駁回來,又遞交上去;再駁回來,再遞交上去……終于在1956年得到了放行。 我問過王先生,當年為什么會回國。王先生答得簡單,只說自己想回來,回中國做貢獻。她不愛說漂亮話,做的永遠比說的多。為了搞科研,她常年住在集體宿舍,很少回家,顧不上丈夫、幼子;為了帶隊伍,她言傳身教,直到80歲高齡還拿著放大鏡一篇篇看學生論文;為了保密,她從國內、國際的物理學術殿堂銷聲匿跡,再沒在學術刊物上發表過論文,連給學生的著作審校也不愿署名……在我心里,她是一個很真的人,做科學研究是真,真下功夫;做人也真,真心無愧。 1961年,王先生加入了中國共產黨。從那一天開始,她就從280多元的工資里拿出200元交黨費,剩下的80多元里,還要拿出一部分去資助學術活動和生活困難人員。黨委勸她:“王先生,你不能這么交,你還得生活呀。”王先生搖搖頭:“我既然入了黨,就要給黨做貢獻。我用不了這么多錢,國家不用給我那么多錢。”后來,張先生去世了,王先生又將兩人一生的積蓄,以張先生的名義全捐給了“希望工程”。如今,在西藏薩迦縣,還能找到那所以張先生名字命名的文裕小學。

有人說王先生是“有福不會享,有錢不會花,有權不會用”。好像確實是這樣,她這一生,一直在付出、在給予。如果說她最后還留下了什么,我就讀一讀她的遺書吧—— 虛度80春秋,回國已36年,雖然做了一些工作,但是由于客觀原因,未能完全實現回國前的初衷,深感愧對黨、愧對人民。死是客觀規律,至于什么時候我卻是未知數,“笨鳥先飛”,留下自己的幾點希望。 1)不要任何形式的喪事; 2)遺體不必火化,捐贈給醫學研究或教學單位,希望充分利用可用的部分; 3)個人科技書籍及資料全部送給三院; 4)存款、國庫券及現金等,除留8000元給未婚的大姐王承詩補貼生活費用外,零存整取的作為最后一次黨費,其余全捐給“希望工程”; 5)家中一切物件,包括我的衣物全由郭旃(即王承書兒媳)處理。 1994年6月18日,王先生在北京病逝,享年82歲,生前身后干干凈凈。 作者:段存華(口述)《環球人物》記者鄭心儀(整理) |