|

段存華(左)及當年理論組的同事與王承書(中)合影。 因為理論很難懂,所以總有人問,王承書到底做了什么貢獻?在我心里,這些就是王先生最大的貢獻。我跟別人解釋,別人都不理解,太專業了。但凡是我們這行的人,都知道她有多重要。 當時鈾濃縮工廠建在蘭州,但為了方便研究,我們在北京搞了個模擬的小廠,先在小廠這邊實驗成功了,再應用到蘭州的大廠去。有一次,大廠突然說設備取不出鈾—235了,我和另一名同事就被派去看看。到了那里,我要來了濃度曲線,一看已經破壞了平衡,就讓他們停止取料,等形成新的平衡后再取,果然很快就好了。于是有人說,你們學理論的還有點用嘛。我們聽得又好氣又好笑,我們看的不只是幾條線和數字,而是它反應的原理。回到北京,我對王先生說:“多虧了您,教會了我們,我們可給您長臉了。” 沒有她的貢獻,我們至今還是瞎子。 “張文裕又不是養不起你” 我和王先生一起工作時,她快50歲了,關于她早年的經歷,我問過她本人,也從別人那里了解了一些。 1912年,王先生出生在上海一個書香之家。她的父親中過進士,后來被送到日本留學;她的母親出身揚州名門,被譽為“晚清第一園”的何園便是王先生外祖家。王先生是家中的二女兒,上有一姐,下有兩妹,她們的名字分別來自《詩經》《書經》《禮記》《易經》,取為“詩、書、禮、易”。名字雖這么取,父母教女卻頗為封建,認為“女子無才便是德”,要她們做孝女、賢妻、良母。

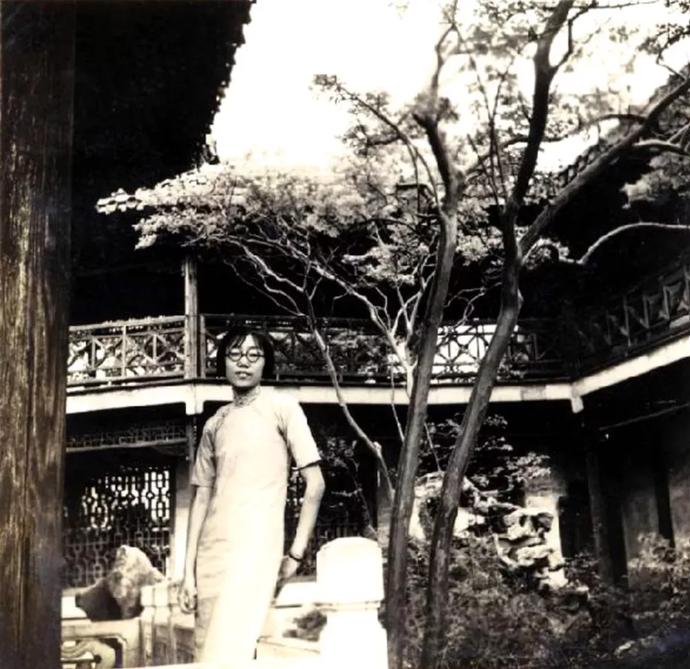

王承書在何園生活時留影。 大抵是這個原因,王先生與姐妹們性格頗為內向,不愛說話。但內向不等于軟弱。1930年,王先生先以優異的成績被保送到燕京大學,又毫不猶豫地選擇了幾乎沒有女子就讀的物理系—— 她是上、下兩個年級中唯一的女生。 在燕京大學,王先生結識了自己后來的丈夫,也是她的導師、物理學家張文裕。兩人在大學里相愛,在戰亂中結成夫妻。1939年成婚后,王先生就跟著張先生去了昆明西南聯大。 張先生在物理系教書,王先生卻失去了人生的方向。就在這時,她得知美國密歇根大學有一筆獎學金,專門提供給亞洲有志留學的女青年,但規定不給已婚婦女。“為什么已婚不行?女子能否干事業,絕不是靠已婚與未婚來裁定的。”不服氣的王先生給獎學金委員會寫了信,坦陳了自己的情況,也表明了決心,最終獲得了錄取通知書。 有相熟的朋友質問王先生:“王承書,張文裕又不是養不起你!你怎么一個人跑到美國去!”王先生生氣地回答:“我為什么要他養?我為什么不能自己念書,自己工作?” |