|

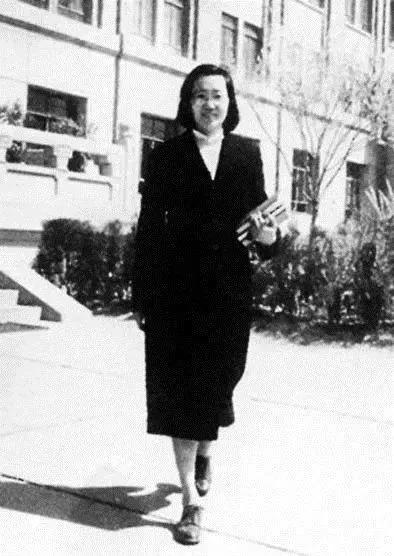

“沒有她,我們至今還是瞎子” 我和王先生前后腳進入了北京原子能研究所——我是在1957年,從北大物理系畢業后接受的分配;她是從美國回國后,1958年從近代物理研究所調了過來。不過最開始,我在鈾同位素分離研究室,她在熱核聚變研究室,并不在一塊兒。 在我們大院里,王先生很引人注目,因為她個子很高,冬天也穿著裙子、單鞋,但手上會戴雙皮手套,一看就是有氣質的大知識分子。我早就知道她,但真正認識是在1961年。那時中蘇關系惡化,蘇聯撤走了援華的專家,能搬走的資料全搬走了,搬不動的機器扔在那里,沒人會用。國家決定派一批中國專家前來支援,王先生就被調到我們鈾同位素分離研究室。

我們那兒負責研究原子彈的原料鈾,原子彈爆炸就是用鈾—235產生原子裂變而來。但鈾礦石中鈾—235的含量只有0.7%,要通過幾千臺機器,進行非常復雜的濃縮,才能得到可使用的豐度90%以上的鈾—235。這是一項極其艱深的技術,當時只有美國、蘇聯和英國掌握了。我們有蘇聯沒搬走的設備,卻不知道設備運行的原理,更不清楚遇到問題該怎么解決,腦子里一片空白。 調來的專家里,有人負責搞化工、有人負責關鍵部件,而王先生負責把理論搞清楚。其實王先生一開始也搞不懂。她在國外研究的是大氣中的稀薄氣體,原子彈也好,鈾同位素分離也好,都是不搭界的事。時任第二機械工業部副部長錢三強找到了她,問她愿不愿意為了國家改行,“請你考慮考慮”。王先生想都沒想,當場就說: “不用考慮,我愿意服從領導的安排。” 王先生答應得爽快,卻不是不清楚這個決定背后的難處。她后來曾對人說:“年近半百,轉行搞一項自己完全不懂的東西,不是件容易的事,但再一想,當時誰干都不容易,何況我在回國之前就已暗下決心,一定要服從祖國的需要,不惜從零開始。”改行二字,說起來簡單,但只有我們搞科研的人才明白背后的破釜沉舟、不計名利。

當時,理論組只有我和幾名北大的同班同學,總共三四個年輕人。王先生一到,先從我們手里借走了“三本經”,也就是我們跟著蘇聯專家學習時抄錄的3本講義筆記。我們聽是聽了,抄是抄了,其實一點兒沒懂,因為里面講的東西都離我們太遠了。王先生拿著“三本經”,把自己關在屋子里,廢寢忘食地看。等她看懂了,就給我們辦學習班。在哪兒辦?帳篷教室里。因為沒有多余的地方,我們只能找個露天的地方,搭個帳篷當教室。 王先生講課方式很特別,總是先問我們:“你們都看懂了嗎?”然后讓我們一個人講一段。我們一邊講,她就一邊提問和指導。我們的課堂氛圍特別好,大家能隨意發言、討論、提出不同意見,不會因為我是小技術員就不敢說話, 也不會因為你是大科學家我就全聽你的。 除了教我們,王先生還用手搖計算機和計算尺做了大量的計算工作,算出設備的穩定態。別人算的時候左手敲鍵,右手列算式,她因為力氣小,左手敲不動鍵,只能用右手中指壓在食指上,一下一下敲鍵,然后再拿起筆,記下計算出的結果。后來,幾千臺設備取出的鈾—235還是有雜質,我們才知道幾千臺設備之外的另外幾百臺設備,原來是作進一步凈化用的。這幾百臺設備要怎么級聯、怎么使用?誰都不知道。這時候又是王先生起了作用,算出了要怎么用才能分開雜質。 |