2017年6月15日11時00分,我國在酒泉衛星發射中心用長征四號乙運載火箭,成功發射硬X射線調制望遠鏡衛星“慧眼”。這次發射還搭載了國內外3顆小衛星。

“創新是一個民族進步的靈魂,是一個國家興旺發達的不竭動力,也是中華民族最深沉的民族稟賦。” 2017年,全社會研究與試驗發展支出預計達到1.76萬億元,比2012年增長70.9%;科技進步貢獻率從2012年52.2%升至57.5%,國家創新能力排名從2012年第20位升至第17位……

五年來,我國科技創新能力顯著提升,主要創新指標進入世界前列,科技創新水平加速邁向國際第一方陣。在砥礪奮進的五年中,我國科技創新持續發力,實現了歷史性、整體性、格局性重大變化。

新華社發(甄哲 攝)

2017年6月1日,在馬里亞納海溝作業區,“蛟龍”號載人潛水器離開“向陽紅09”科學考察船緩緩進入水中。

新華社記者劉詩平 攝

這是2016年9月7日拍攝的FAST工程全景。被譽為“天眼”的國家重大科技基礎設施500米口徑球面射電望遠鏡2016年9月25日落成啟用。

新華社記者劉續 攝

2017年11月30日,中科院紫金山天文臺在江蘇南京舉行暗物質粒子探測衛星“悟空”首批重大科學成果報告會。這是“悟空”首席科學家、中科院紫金山天文臺副臺長常進在報告會上介紹相關科研成果。

新華社記者李響 攝

2017年6月15日,在烏魯木齊南山觀測站,“墨子號”量子科學實驗衛星過境,科研人員在做實驗(合成照片)。

新華社記者金立旺 攝

2017年5月5日,中國首款國際主流水準的干線客機C919在上海浦東國際機場首飛。

新華社記者方喆 攝

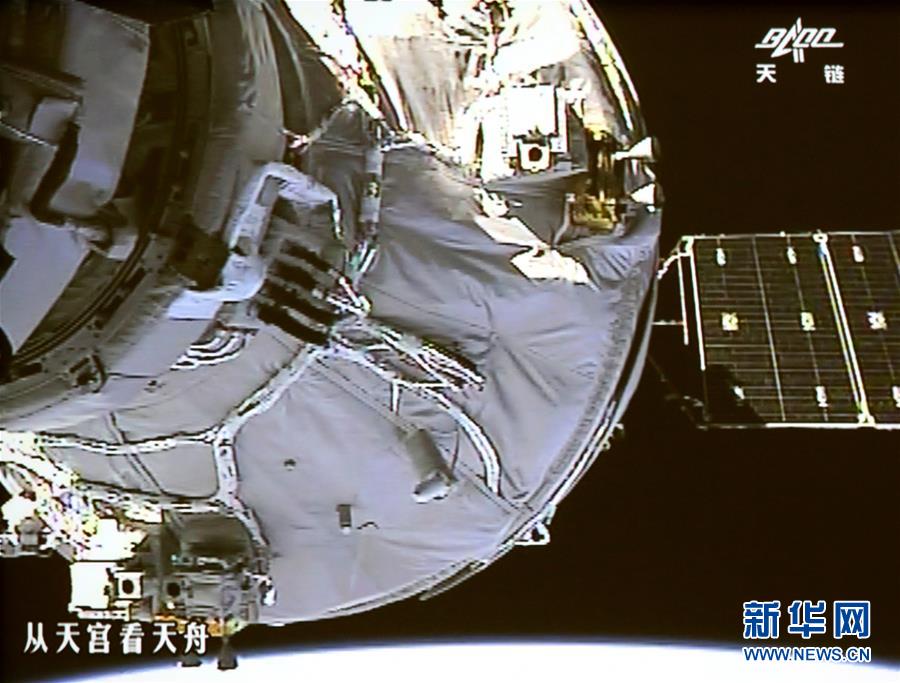

2017年4月22日,北京航天飛行控制中心大廳大屏幕顯示天舟一號與天宮二號自動交會對接畫面。這是天舟一號與天宮二號進行的首次自動交會對接,也是我國自主研制的貨運飛船與空間實驗室的首次交會對接。

新華社發(王泗江 攝)

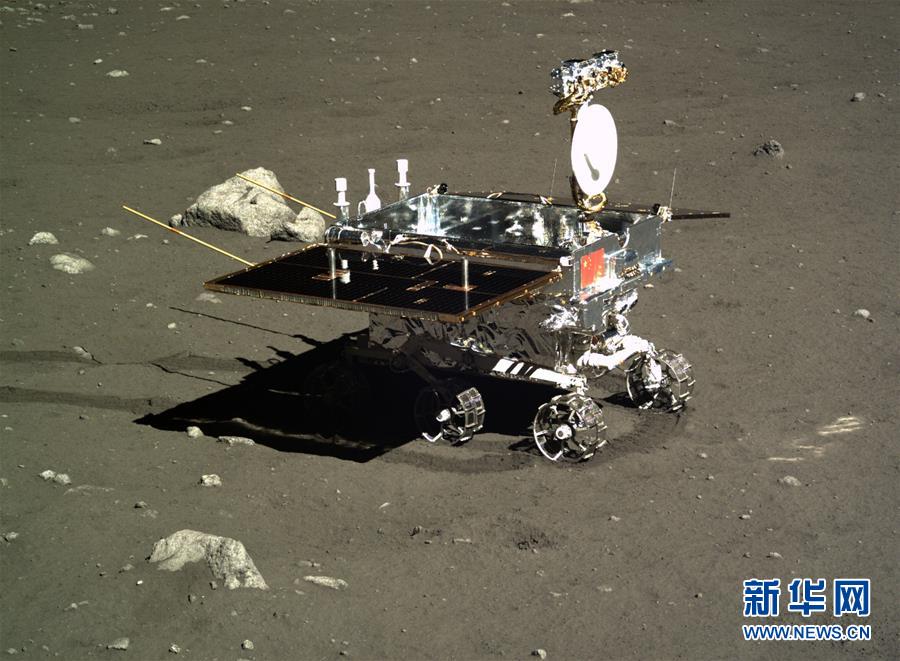

嫦娥三號探測器地形地貌相機拍攝的巡視器側面圖像(2013年12月16日04時57分攝)。

新華社發

克隆猴“中中”和“華華”在中科院神經科學研究所非人靈長類平臺育嬰室的恒溫箱里得到精心照料(2018年1月22日攝)。

新華社記者 金立旺 攝 |