阿恩古保和鄰居們在一起

四川新聞網樂山1月23日訊(記者 李春雨 熊強攝影報道)“沒有一成不變的工作方法,不用親疏貴賤評判對錯,只要一碗水端平,公正心中留,自然別人都會尊敬你,也會跟著你學習,形成良好的風氣。”日前,80歲的老德古(漢語意為德高望重,受人尊敬的人)阿恩古保在接受四川新聞網記者采訪時回憶。

在四川省樂山市峨邊彝族自治縣,像阿恩古保一樣的德古還有很多,他們穿梭在峨邊大山之間,身穿察爾瓦,晴天一身汗,雨天兩腿泥,為十里八鄉的村民群眾調解糾紛,被當地的群眾視為親人。而峨邊依托德古創新實施“德古+親情”工作法,引導彝族同胞移風易俗,樹文明新風,過上幸福的好日子。

“鄉村判官”

80歲老德古阿恩古保傳授工作心得

嚴冬中,暖暖的陽光讓官料河邊解放村彝家新寨顯得分外溫暖,沖天牛角與墻面紅黑相間的彝族圖案分外搶眼。阿恩古保坐在院壩內和村里的村民一起閑聊,暢談現今的美好生活。雖然已經80歲高齡,但阿恩古保依然精神飽滿、思維清晰、侃侃而談。

阿恩古保是峨邊縣遠近聞名的德古,從事德古工作45年,擅長調解民事侵權、繼承、贍養、交通事故、婚姻、林地土地、鄰里等矛盾糾紛,是目前峨邊縣一級牟略赫德古(金牌調解員)。對于自己獲得的德古稱號,老人家倍感榮耀,至今都還記得自己是如何當上德古的。“在我年輕的時候,村里村民出了事,大家看我平時處事公道,就請我去幫助他們進行調解。后來調解結果出來后,雙方都還很滿意,漸漸的找我的人越來越多,我也就當上了德古。”阿恩古保回憶道。

隨著時間的推移,阿恩古保憑自身公平公開的處事方式贏得了不少群眾的信任。不少年輕的德古也向阿恩古保咨詢如何當一個好德古,阿恩古保說:“公正為本,不以親疏貴賤判對錯,一心為民解決問題,就能當一個受人尊敬的德古。”

45年來,阿恩古保處事公平公正,事事以法律為準繩、運用自己豐富的彝族習俗知識,為眾多彝族同胞調解各類糾紛,被彝家山寨村民都稱作“鄉村判官”。阿恩古保用他那“慈母心”“婆婆嘴”和“螞蟻腿”,先后在大小涼山調解各類民間糾紛2000余起,經他處理的民間矛盾糾紛受到大家一致認可和好評。

公正為本

因地制宜尊重民俗 創新德古工作法化解糾紛矛盾

峨邊是彝族聚居自治縣,彝族同胞占了大半。峨邊縣司法局工作人員告訴記者:“彝族有個特點就是出現糾紛后,不論大小都不喜歡去打官司,就喜歡找族內的德古來進行調解,這也算是民族的一種習慣。”

去年年底,黑竹溝鎮上兩家人因為婚姻問題產生糾紛,繼而發展成離婚。男方要女方加倍退還禮金,數額高達十幾萬元。鎮上的女德古魯克毛哈史被請去調解這個糾紛后,采取擺事實、講道理、清責任的辦法,用彝族的習俗幫兩家人做調解,最后將矛盾化解。

德古沿于奴隸社會,是彝族傳統中對族內德高望重的人的一種尊稱,是繼承了不成文的彝族“習慣法”,專門為群眾調解糾紛,在村落中享有較高的威望的人。“德古是由人民推舉的,不是由誰指定的,只有大家認可信任的才是德古,而不是當上德古才被大家認可信任。”阿恩古保表示。

據阿恩古保介紹,德古由來已久,在彝族同胞心中已經成為民族習慣。但以前的德古調解時,仍遺留著一些不好的階級痕跡和有悖于現代法治文明精神的元素,通常按照彝族“習慣法”而非現行國家法律法規進行調解,調解不具備規范性,且在調解過程中要收取一定“中間費”,調解后僅達成“口頭協議”,糾紛調解后容易出現反彈,容易留下后遺癥。

2007年,峨邊縣幾經探索實踐,為了規范民間德古的調解行為,擯棄一些調解過程中存在的陋習,更好地開展調解工作,為群眾服務。峨邊創新“大調解”工作方式方法,將彝族民間“德古” 納入“大調解”工作體系,推行德古調解法,德古成為彝區矛盾糾紛重要的“調解員”。

經過幾年的發展,德古調解深得彝區群眾歡迎和認可。2013年峨邊縣政府出臺了《峨邊彝族自治縣德古調解工作暫行辦法》明確了德古的工作職責和范圍,并規定了考核辦法和退出機制,隨后聘用了70余名德古,調解范圍覆蓋了全縣19個鄉鎮、136個村(社區)。

2015年,峨邊又成立了德古協會,阿恩古保就是協會的發起人之一。“我們成立協會,就是要把整個行業規范起來,互相之間監督,堅守原則,共同為群眾服務。”阿恩古保告訴記者。2015年,經過德、能、勤、績、廉等方面的全面考核,部分德古因為考核成績沒達到60分,不合格被清退。加上去世的德古共有20多名德古退出,剩下42名彝族德古。

魯克毛哈史也是協會會員之一,也是協會中唯一的女德古,她告訴記者:“當上德古已經12年,也調解過很多糾紛,我感覺更多的是一份榮譽和責任,提醒我更加公平公正地為相信我認可我的群眾服務。”

據了解,2015起,峨邊縣共出現糾紛2086起,其中德古調解員調解解決的就占到了883件,占據非常高的比重。峨邊縣司法局工作人員表示,根據歷年來的數據,德古工作法調解的矛盾糾紛大概占全縣的比重在38%左右。探索德古工作法,就是在秉持法律至上的原則下,充分尊重民族習慣,融會貫通“法、情、理”,注重調解程序正義,實行陽光辦事,引領彝族民間社會風氣,對峨邊彝區社會管理創新工作發揮著極其重要的推動作用。

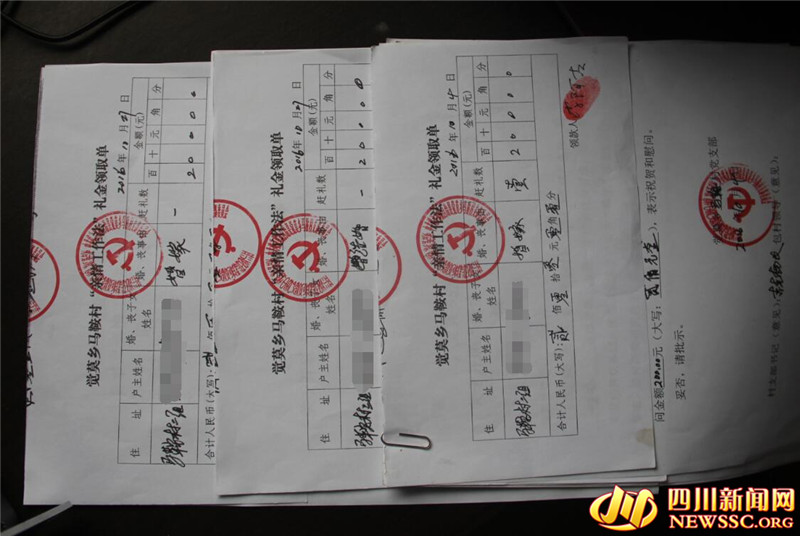

“親情工作法”禮金領取單

以“情”動人

消滅糾紛萌芽 親情工作法倡導文明新風

“事后調解糾紛不如事前消滅糾紛矛盾萌芽。”馬鞍村村支書吉克楊長也是一名遠近聞名的德古,為十里八鄉的群眾調解糾紛,深得群眾信任。吉克楊長在自己十余年的調解工作中發現,自己調解的糾紛一般都是婚姻、車禍、賭博、打架等等原因引起的,使其萌發了提前消滅矛盾糾紛萌芽的想法。

為改變落后現狀,吉克楊長經過多年的實踐探索,認真總結經驗,以事前消滅糾紛矛盾萌芽為主,逐步摸索出了一套以“情”為主的“親情工作法”。

覺莫鄉為覺村村民李阿軍辦喜事,村干部一早就到了現場幫助群眾擺放桌椅,并監督食品安全情況。“我們到了現場去會勸阻群眾不要酒后開車、賭博、鬧事等行為,并監督食品衛生安全。”為覺村村主任嚴日達沙不請自來,送上200元賀禮,融入群眾中和他們打成一片。

“和他們親近后,我們管衛生、管喝酒、管打鬧、勸上進,管的都是生活中的小事,就是要扭轉他們這種陋習,勸導他們接受文明新風,形成好風氣,過上好日子。”嚴日達沙認為,親情工作法的一大作用就是能直接跟群眾結成朋友,引導他們接受文明新風,過上幸福生活。

所謂“親情工作法”,就是在群眾紅白喜事時,由鄉、村兩級黨組織派人參加“趕人情”,以示祝賀或慰問。在這種融洽、和諧氛圍中,鄉村黨員干部發揮慰問員、安全員、監督員、調解員、觀察員、宣傳員、計生員、倡導員和電教員的“九大員”作用,倡導文明新風,使各項群眾工作在友好、輕松、互信的狀態下順利推進,促進了民族團結,維護了社會穩定。

“為什么要選在村民辦紅白喜事時呢?主要是因為峨邊境內山高谷深,人們住得比較分散。而紅白喜事人來得齊、也呆得住,這樣給我們宣講政策、獲取信息提供了很好的機會,我們能了解不少平常可能不太容易掌握的消息。”吉克楊長表示。

為了推進好親情工作法,峨邊縣專門設立了親情工作基金,每年財政撥款100萬元,用作工作保障經費。吉克楊長為扭轉村民席地而坐的風氣,專門申請資金購買了100套桌椅板凳免費提供給村民使用,得到群眾歡迎和擁護。

峨邊縣委組織部副部長宋然表示:“親情工作法就是要黨員干部把群眾當親人的‘親情式’服務,全方位零距離地接觸群眾,傾聽收集他們的意見和建議,并集中力量解決他們的實際問題。”

勒烏鄉祖馬村在推進脫毒馬鈴薯產業時,部分村民存有顧慮,為此,鄉村黨員干部在參加村民克期家婚禮時,播放電教片,發放資料,與村民促膝交談引導,讓群眾吃上了定心丸,規模化種植2000畝,使該村一躍成為全縣脫毒馬鈴薯基地。

今年以來,峨邊駐村幫扶干部積極踐行“親情工作法”,主動參與群眾紅白喜事、“趕人情”,化身“九大員”協助鄉村干部開展工作,累計開展基層夜話108場次,家訪談話101場次,親情工作538次,發放“慰問金”15.8萬元,收集問題251個,化解矛盾糾紛413起。

尊重民俗

創新“德古+親情”兩大工作法 培育倡導新風氣

彝家新寨

相對于物質方面脫貧,彝族同胞精神文明上的脫貧顯得難度更大。峨邊縣委書記譚焰認為,彝族同胞直接跨越千年,從奴隸社會到社會主義社會,跨度非常大,在民風民俗上遺留了部分問題,需要去正視、去解決。“其實我們彝族同胞也想住上干凈、整潔、寬敞的好房子,過上美好、幸福的好日子,但就是長久以來遺留下的陋習,讓大家習慣了臟亂差的環境。”

為此,在尊重彝族同胞民俗習慣的前提下,也為了更好地引導彝族同胞移風易俗,峨邊縣委縣政府全力推廣“德古+親情”兩大工作法,從實際出發、從根本入手逐步革除、改變、引導彝族同胞存在的一些腐朽思想和陋習。

最近幾年,大小涼山彝區婚嫁聘、禮金呈偏高趨勢,高達10-20萬元,導致彝區群眾因婚返貧、因婚致貧情況比較高發。峨邊根據“德古+親情”工作法收集到相關信息后,創新“政府引導+德古會盟+村民自治”的治理模式,通過德古會盟倡議,約定結婚禮金花費最高不超過7萬元,并嚴格執行,受到群眾普遍歡迎。

黑竹溝鎮阿新加爾因車禍去世后,在黨員干部的引導下,其愛人把親友趕禮的牲畜賣掉換成錢,把2個孩子一起送到縣城讀書,成為村民學習的榜樣。

“我們兩個工作法都是在遵守相關法律的前提和基礎上開展工作的,并不脫離國家法律,這兩個工作法中,德古是在糾紛產生后,調解糾紛、普法講法,倡導文明守法新風。而親情工作法則是在事前了解民意,解決問題、增進感情,做到化解矛盾糾紛,改變群眾生活陋習,從雙向下手改進干群關系,團結各族群眾,共同建設我們的美好家園。”譚焰告訴記者。

毛坪鎮上游村五組低保戶介達弟弟,親戚朋友少。其父親突然去世,介達弟弟對辦理父親喪事一籌莫展。這時,鎮黨委、政府主動派出鄉村干部去參加喪禮,為其送豬肉、大米和現金,并幫助其辦完喪事,介達弟弟感動得淚流滿面,激動地說:“你們比我的親人還‘親’啊!

據了解,自峨邊的德古調解工作法和親情工作法開展以來,干群關系得到了顯著好轉,黨員干部和群眾從路人變成了“親人”,干群“一家親”的良好局面逐步形成。節儉辦事、實惠送禮、干凈整潔在群眾的思想上扎下了根,“攀比浪費”開始受到群眾的自覺抵制,文明新風逐漸吹進彝區群眾心中。

目前,峨邊縣19個鄉鎮都全面鋪開了德古調解工作法和親情工作法。“峨邊發展相對滯后,也容易產生一些糾紛和矛盾。為此我們采取德古調解+親情工作法結合統一的模式,積極引導群眾接受新風氣,既消滅矛盾萌芽又化解問題糾紛,取得了很好的實效。”譚焰表示。 |