5月25日凌晨,楊絳先生在北京協(xié)和醫(yī)院病逝,享年105歲。“這純潔的、看不見的靈魂離開了人世,就到那看不見的、神圣的、不朽的、有智慧的世界上去了。”那個懷念著“我們仨”的,“走到人生邊上”的老人,今天,她“回家了”。

楊絳先生曾在96歲高齡之時出版散文集《走到人生邊上》,探討人生的價值和靈魂的去向。2014年,楊絳先生103歲生日之際,央廣文藝之聲《品味書香》欄目推出了一期特別節(jié)目。此時,再次分享給大家,以悼念先生。

“我正站在人生的邊緣上,向后看看,也向前看看。向后看,我已經(jīng)活了一輩子,人生一世,為的是什么呢?我要探索人生的價值。向前看呢,我再往前去,就什么都沒有了嗎?當然,我的軀體火化了,沒有了,我的靈魂呢?靈魂也沒有了嗎?有人說,靈魂來處來,去處去。哪兒來的?又回哪兒去呢?說這話的,是意味著靈魂是上帝給的,死了又回到上帝那兒去。可是上帝在嗎?靈魂不死嗎?”

——楊絳《走到人生邊上》摘錄

北京三里河一個屬于國務院的宿舍小區(qū),全是三層樓的老房子,幾百戶中惟一一家沒有封閉陽臺、也沒有室內(nèi)裝修的寓所,便是楊絳的棲身之處。從1977年一家人搬進來,她就再沒離開過。一晃三十多年了,曾經(jīng)的“我們仨”,只剩下這位即將在7月17日迎來一百零三歲誕辰的老人,她有時也會喃喃自語,“家在哪里,我不知道,我還在尋覓歸途。”

但從那時起,楊絳就把這間寓所稱為“人生的客棧”,歡樂與傷悲來來往往,都成了過客,已沒有什么可以擾亂她平靜的心靈。楊絳開始獨自一人全身心整理錢鐘書的學術(shù)遺物——她把這叫做“打掃現(xiàn)場”,每天的生活簡單而規(guī)律,筆耕不輟,深居簡出。在她身上,人們往往忘掉時間的殘酷:一百多年無情而漫長,而這位女性始終一如既往的柔韌、清朗、獨立,充滿力量。

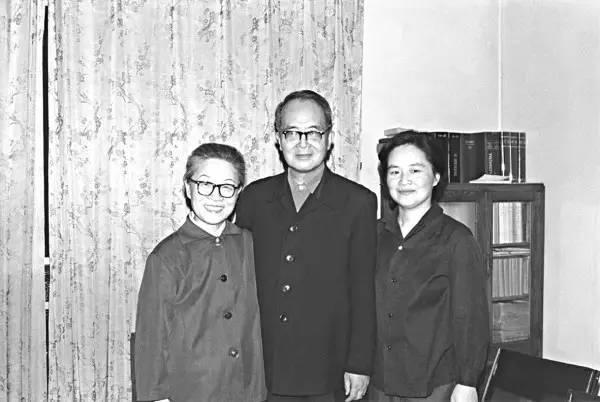

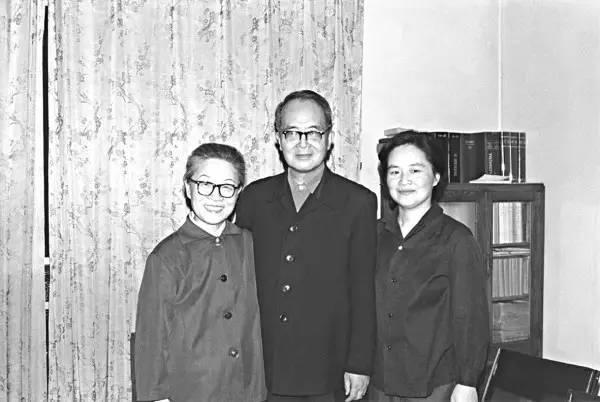

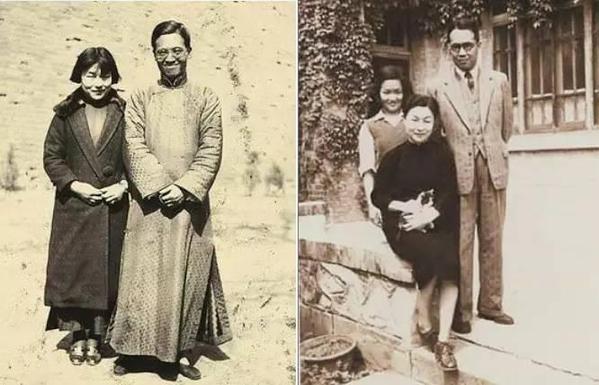

楊絳、錢瑗、錢鐘書(資料圖)

“我們這個家,很樸素;我們?nèi)齻€人,很單純。我們與世無爭,與人無爭,只求相聚在一起,相守在一起,各自做力所能及的事。碰到困難,鐘書總和我一同承擔,困難就不復困難;還有個阿瑗相伴相助,不論什么苦澀艱辛的事,都能變得甜潤。我們稍有一點快樂,也會變得非常快樂。所以我們仨是不尋常的遇合。”

“人間不會有單純的快樂。快樂總夾帶著煩惱和憂慮。人間也沒有永遠。我們一生坎坷,暮年才有了一個可以安頓的居處。但老病相催,我們在人生道路上已走到盡頭了。”

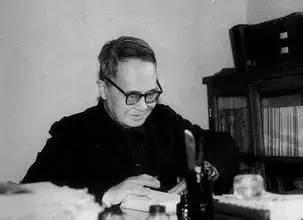

從1994年開始,錢鐘書住進醫(yī)院,纏綿病榻,全靠楊絳一人悉心照料。不久,在北師大任教的女兒錢瑗也因肺癌住院,女兒與錢鐘書相隔大半個北京城,當時八十多歲的楊絳來回奔波,辛苦異常。錢鐘書已經(jīng)病到不能進食,只能靠鼻飼,醫(yī)院提供的勻漿不適合吃,楊絳就親自來做,做各種雞魚蔬菜泥,燉各種湯,雞胸肉要剔得一根筋沒有,魚肉一根小刺都不能有。

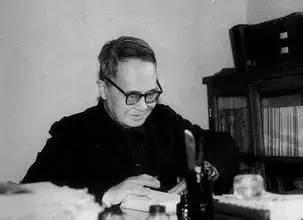

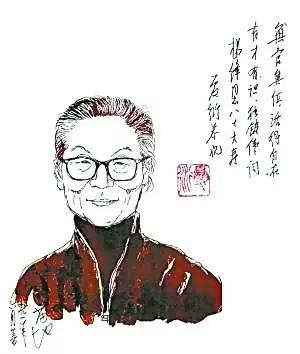

錢鐘書(資料圖)

“鐘書病中,我只求比他多活一年。照顧人,男不如女。我盡力保養(yǎng)自己,爭求‘夫在先,妻在后’,錯了次序就糟糕了。”

1997年,被楊絳稱為“我平生唯一杰作”的愛女錢瑗去世。一年后,錢鐘書臨終,一眼未合好,楊絳附他耳邊說:“你放心,有我吶!”內(nèi)心之沉穩(wěn)和強大,令人肅然起敬。

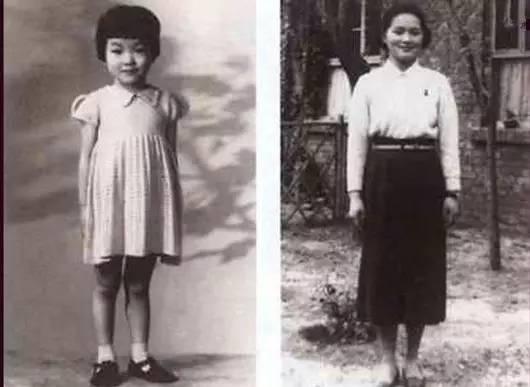

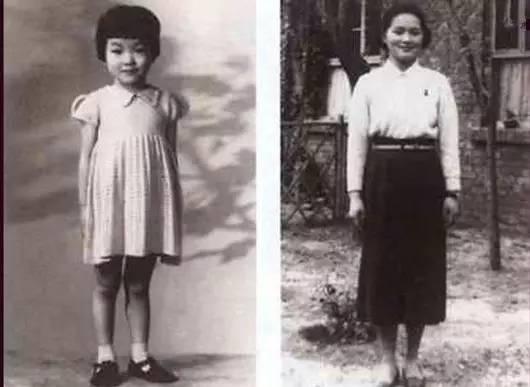

楊絳與錢鐘書的女兒錢瑗(資料圖)

“我們?nèi)司痛耸⒘恕>瓦@么輕易失散了。‘世間好物不堅牢,彩云易散琉璃脆’。

鐘書逃走了,我也想逃走,但是逃到哪里去呢?我壓根兒不能逃,得留在人世間,打掃現(xiàn)場,盡我應盡的責任。”

當年已近九十高齡的楊絳筆耕不輟,開始翻譯柏拉圖的《斐多篇》,并將丈夫錢鐘書七萬余頁的筆記悉心整理出版。2003年,《我們仨》出版問世,這本書寫盡了她對丈夫和女兒最深切綿長的懷念,感動了無數(shù)中國人。而時隔四年,96歲高齡的楊絳又意想不到地推出一本散文集《走到人生邊上》,探討人生的價值和靈魂的去向,被評論家稱贊:“九十六歲的文字,竟具有初生嬰兒的純真和美麗。”走到人生的邊上,她愈戰(zhàn)愈勇,唯愿“死者如生,生者無愧”。

2001年楊絳以全家三人的名義,將高達八百多萬元的稿費和版稅全部捐贈給母校清華大學,設立了“好讀書”獎學金。楊絳在捐贈儀式上說,這次是一個人代表三個人說話:

楊絳:我是一個人,代表三個人,我自己一個,還有已經(jīng)去世的錢鐘書,和我們的女兒錢瑗。那個時候,我跟錢瑗在錢鐘書的病床前邊,我們一起就商量好了一件事,就是說,將來我們要是有錢,我們要捐助一個獎學金,這個獎學金就叫“好讀書”獎學金,不用我們個人的名字,這是第一句話。第二句,“好讀書”獎學金的宗旨是扶貧,因為我們看到富裕人家的子弟,他們?nèi)绻龑W很方便,可是貧窮人家的兒女盡管他們好讀書,而且有能力好好讀書,可是他們要上一個中學就有種種困難,上大學就更不用說了。“好讀書”獎學金宗旨就是要鼓勵和幫助家境貧寒的學生。“自強不息”是“起”,起點的起;“厚德載物”是“止”,“止于至善”的“止”。這八個字很完美,清華的校訓也就是清華大學“好讀書”獎學金對于得獎學生的期望。

截至2012年底,“好讀書”獎學金捐贈累計逾千萬,受到資助的學生已達數(shù)百位。“好讀書”表達了楊絳一家三口對生命和靈魂的全部要求和期待。永遠上進,自強不息,這股知識分子的清流所及,必將草木茂盛、春暖花開。

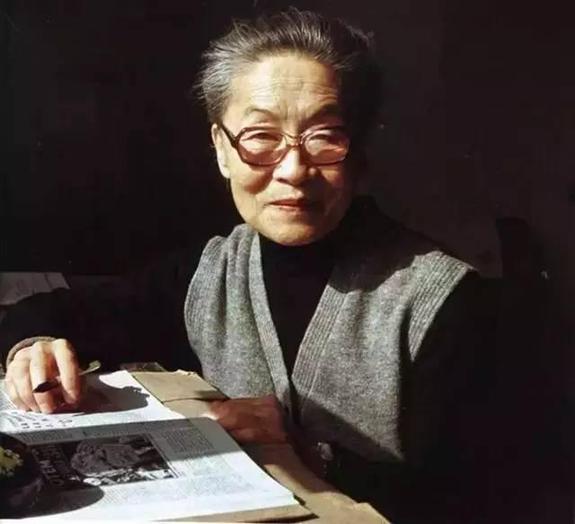

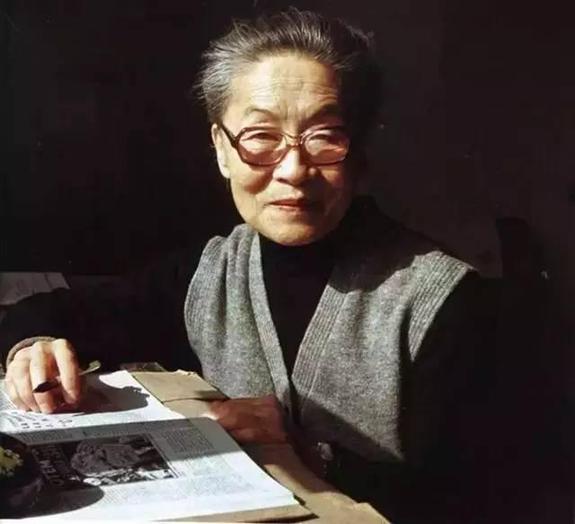

楊絳(資料圖)

楊絳與錢鐘書一樣,出了名的不喜歡過生日,她曾經(jīng)為了逃避打擾,專門躲進清華大學招待所住了幾日“避壽”。她早就借翻譯英國詩人蘭德的這首著名的詩,寫下自己無聲的心語:

“我和誰都不爭、和誰爭我都不屑;我愛大自然,其次就是藝術(shù);我雙手烤著生命之火取暖;火萎了,我也準備走了。”

“簡樸的生活、高貴的靈魂是人生的至高境界”,這是楊絳非常喜歡的名言。在許多朋友的眼里,楊絳生活異常儉樸、為人低調(diào)。她的寓所,沒有進行過任何裝修,水泥地面,非常過時的柜子、桌子,老舊的樣式,始終安之若素,室內(nèi)沒有昂貴的擺設,沒有書房,只有一間起居室兼工作室,也當做客廳,但每間屋子里有書柜,有書桌,所以隨處都是書房。楊絳總是說,我這樣已經(jīng)很好了,這是我們自己的一種生存方式。一些淡雅的花草,散擺在案頭和陽臺,給她帶來一些春的氣息。

楊絳(資料圖)

如果說楊絳先前的作品關照的是世事,是社會,那她晚年的作品則是在關照自己。2007年,楊絳出版了散文集《走到人生邊上》。每個人遲早都要面對死亡,無論是佛教、道教還是基督教,對于死亡都有一套自己的解釋系統(tǒng),《走到人生邊上》可以看作是楊絳對于生死以及人的本性、靈魂等哲學命題的一次終極思考。

“二OO五年一月六日,我由醫(yī)院出院,回三里河寓所。我是從醫(yī)院前門出來的。如果由后門太平間出來,我就是‘回家’了。

躺在醫(yī)院病床上,我一直在思索一個題目:《走到人生邊上》。一回家,我立即動筆為這篇文章開了一個頭。從此我好像著了魔,給這個題目纏住了,想不通又甩不開。

老人的前途是病和死。我還得熬過一場病苦,熬過一場死亡的苦,再熬過一場煉獄里燒煉的苦。老天爺是慈悲的。但是我沒有洗煉干凈之前,帶著一身塵濁世界的垢污,不好‘回家’。”

楊絳這次走到人生邊上,親臨生死一線之間的經(jīng)歷,讓“回家”的路附著了更多體驗,更多關于人類生命、死亡的本真體驗。

楊絳的死亡觀,對死亡、死亡與生命的關系的看法,對人類終極宿命的觀照,有一個與自身生命共進的過程。她相信靈魂不死,不再對周遭事物的短暫和生命的匆促感到不安,不再無可奈何地發(fā)出人生一切只是夢幻泡影的喟嘆。

“我試圖擺脫一切成見,按照合理的規(guī)律,合乎邏輯的推理,依靠實際生活經(jīng)驗,自己思考。我要從平時不在意的地方,發(fā)現(xiàn)問題,解答問題;能證實的予以肯定,不能證實的存疑。這樣一步一步自問自答,看能探索多遠。好在我是一個平平常常的人,無黨無派,也不是教徒,沒什么條條框框干礙我思想的自由。而我所想的,只是淺顯的事,不是專門之學,普通人都明白。”

一個人到底該怎樣度過晚年,如何面對人類最終的命運?這是人最深層次的問題,數(shù)千年里無數(shù)賢哲一直爭論不休,回答這樣的問題擔子太重。楊絳的生命一路沉甸甸地奔騰流淌,靈魂曾在抗爭中受傷,鮮血梅花一般濺落、流溢。于人生邊上萬般苦思和斷想中,她描述人類的困惑與祈愿、渴望與希冀、生命之本或精神之魂,“九蒸九焙”之后的沉靜里,滿是歷劫后的積淀和大徹大悟。

楊絳走在人生邊上思考生命本源,思索天地生人的目的,思考天命大戒,成了一個新世紀的靈魂啟蒙者。人人受鍛煉,受鍛煉的是靈魂。她的靈性良心如清水般潔凈、通透,正是人類本性之魂。

“這純潔的、看不見的靈魂離開了人世,就到那看不見的、神圣的、不朽的、有智慧的世界上去了。靈魂到了那里,就在幸福中生存,脫離了人間的謬誤、愚昧、怕懼、瘋狂的熱情,以及人間的一切罪惡,像得道者說的那樣,永遠和天神們住在一起了。”

楊絳(資料圖)

一百零二歲的楊絳,在夕陽余暉中吟唱生命之歌,經(jīng)歷時間洗煉的思想和情感,散發(fā)著精粹的、最具人性的光輝。繁華盡落之后的真淳,生命最后狀態(tài)里的飽滿,是她留給世界的最美的風景。著名學者周國平說:“這位可敬可愛的老人,我分明看見她在細心地為她的靈魂清點行囊,為了讓這顆靈魂帶著全部最寶貴的收獲平靜地上路。”

“我已經(jīng)走到了人生的邊緣,我無法確知自己還能往前走多遠,壽命是不由自主的,但我很清楚我快‘回家’了。我得洗凈這一百年沾染的污穢回家。我沒有‘登泰山而小天下’之感,只在自己的小天地里過平靜的生活。

細想至此,我心靜如水,我該平和地迎接每一天,過好每一天,準備回家。”

楊絳其人

楊絳,1911年7月17日生于北京,本名楊季康,江蘇無錫人,中國著名的作家,戲劇家、翻譯家。

楊絳通曉英語、法語、西班牙語,由她翻譯的《唐·吉訶德》被公認為最優(yōu)秀的翻譯佳作,到2014年已累計發(fā)行70多萬冊;她早年創(chuàng)作的劇本《稱心如意》,被搬上舞臺長達六十多年,2014年還在公演;楊絳93歲出版散文隨筆《我們仨》,風靡海內(nèi)外,再版達一百多萬冊,96歲出版哲理散文集《走到人生邊上》,102歲出版250萬字的《楊絳文集》八卷。

2016年5月25日凌晨,著名女作家、文學翻譯家和外國文學研究家、錢鐘書夫人楊絳在北京協(xié)和醫(yī)院病逝,享年105歲。

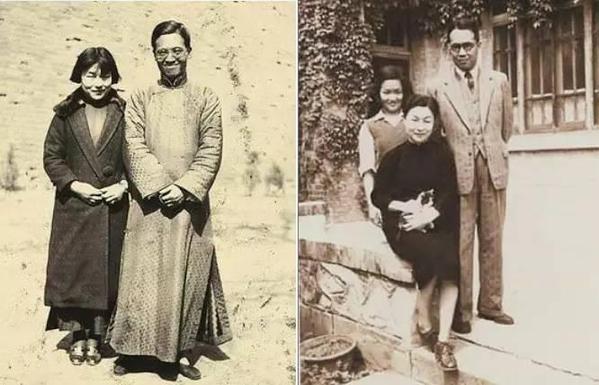

楊絳與家人

1932年春天,楊絳考入清華大學并與錢鐘書相識。第一次見面,錢鐘書就說:“我沒有訂婚。”“我也沒有男朋友。”楊絳回答。世紀佳緣由此展開。1935年,楊絳與錢鐘書成婚,不久一同出國留學,無論在牛津或是巴黎,都留下了他們相親相愛的足跡。在牛津,楊絳與錢鐘書曾在詩歌里追憶他見到楊絳的第一眼:“頡眼容光憶見初,薔薇新瓣浸醍醐。不知靦洗兒時面,曾取紅花和雪無。1938年,楊絳隨錢鐘書帶著一歲的女兒回國。

愛女錢瑗被楊絳先生稱為“我平生唯一杰作”。1997年3月4日,其女錢瑗因癌癥去世。1998年12月19日,錢鐘書去世。2003年,《我們仨》出版問世,這本書寫盡了楊絳先生對丈夫和女兒最深切綿長的懷念,感動了無數(shù)中國人。 |

1ad7b80e-06dc-448a-9866-63a8b39c6595.jpg)

0d153859-bf45-4859-a6f4-9d7580f9af53.jpg)