鈴木靜子向記者展示養母的照片。本報記者 田 泓攝

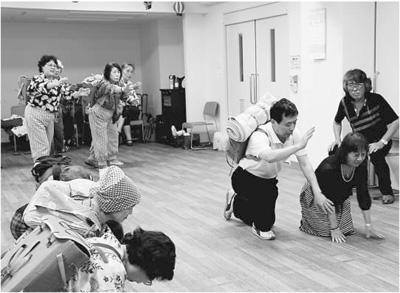

遺孤們正在排演日本父母逃亡路上托孤一幕。本報記者 田 泓 攝 “我們全家與中國血脈相連”(見證·感恩) ——日本侵華戰爭遺孤鈴木靜子講述與中國親人的故事 本報駐日本記者 田 泓 見到鈴木靜子是在《孤兒的眼淚》排演現場。8月下旬,一場由日本侵華戰爭遺孤自編自演的大型演出“中國歸國者戰后70周年紀念公演會”將在鄰近東京的埼玉縣舉行。8月13日下午,20多位演員在東京新宿一家老年活動中心第一次帶妝排演。 《孤兒的眼淚》是一出十幾分鐘的短劇,講述了日本戰敗后,滿洲開拓團成員在逃亡路上拋棄尚在襁褓中的嬰兒,這些嬰兒被當地中國百姓收養的真實故事。鈴木靜子在劇中扮演一位逃亡的路人,雖然不是主角,卻陪著一遍遍串場不厭其煩。男女主角演到劇情高潮時,她和幾位群眾演員在一旁忍不住抹起眼淚。 “媽媽擔心不懂事的弟弟多吃,總是先分出一碗留給我” 鈴木靜子是演出主辦方之一中國歸國者·日本友好之會的理事。今年71歲的她看起來也就是60出頭。“顯年輕是因為我這一生過得幸福,雖然我是個遺孤,但中國養父母和丈夫都待我很好”。 1946年,年僅兩歲的鈴木靜子被14歲的沙秀芝從牡丹江的日本人收容所抱到了姐姐沙秀清的炕前。此前不久,沙秀清出生不久的女兒得了傷寒,因為日本人封城無法及時就醫而夭折。看著瘦得皮包骨頭、發著高燒的鈴木,沙秀清忘記了喪女之恨:“她是敵人的女兒,但她只是一個孩子,如果我們不收養她,她就會死的。” 沙秀清給鈴木靜子起了個中國名字叫洪靜茹,小名“代弟”。家族長輩專門召集族人開會,宣布收養了一個日本孩子。為了怕她遭受歧視,養父母于次年特地把家搬到了哈爾濱。代弟果然給家中帶來了弟弟妺妺,但養父母仍視她如己出。洪靜茹告訴記者:“小時候家里條件不好,媽媽擔心不懂事的弟弟多吃,總是先分出一碗留給我。”洪靜茹記得,媽媽批評她的時候,爺爺奶奶都會護著她。 初中畢業后,洪靜茹進了當地一家百貨商場工作,因為好強能干逐漸成長為單位骨干。她也肩負起作為長女對家庭的責任,每個月37.5元的工資自己只留2.5元,其余都交給媽媽補貼家用。 1985年,外事部門找到已經結婚生子的洪靜茹,告知她日本遺孤可以返回日本的政策。一家人考慮再三,決定回到日本,就在同意書上簽了字。洪靜茹也在日本名字中保留了“靜”字,以示不忘中國的情緣。 回到日本后的生活并不如想象中的順利。由于不懂日語,她只能從清潔工干起。即便如此,她也盡可能每隔一段時間就把養父母接來身邊或回國探望。聽說妹妹得病,她馬上匯去積蓄。沙秀清打來電話感謝:“你救了妹妹的命。”洪靜茹答:“我這條命還不是您給的?” “我把幾個孫子送回中國學習漢語,希望日中能夠世代友好” 《孤兒的眼淚》編劇宮崎慶文本人也是遺孤,劇本里的部分情節就是他個人的經歷。他告訴記者,寫這出戲的目的之一是要追究日本政府的戰爭罪責。當年,普通百姓受日本政府欺騙參加開拓團來到中國東北。戰敗后,軍隊高官先行逃回日本,卻把孤兒寡母留在中國。戰爭遺孤返回日本后,又一度成為人身自由受到限制、經濟生活無法自主的“二等公民”。日本政府沒有對歸國遺孤予以同情和補償,而是直接套用針對生活貧困者的最低保障制度。根據規定,接受“生活保護制度”的人員在出國時受到限制,這在很大程度上剝奪了歸國遺孤探望中國親人的權利。 從小生長在中國的戰爭遺孤回到日本時大都已經五六十歲,不僅很難學會日語,也找不到合適的工作。經過遺孤們長達6年多的抗爭,日本政府終于針對歸國日本侵華戰爭遺孤制定了新的援助方案,并于2008年4月開始正式實施。 宮崎慶文告訴記者,參加排演的演員們平均年齡73歲,其中包括遺孤的配偶、子女。演員們雖然都沒受過專業訓練,卻個個認真投入。“我們這些日本侵華戰爭遺孤都已經老了,這可能是我們最后一次用這樣的方式告訴后代和日本國民戰爭的殘酷”。排演現場還有3個5到10歲的兒童演員。宮崎慶文說,這些孩子對老一輩的來歷還一知半解,讓他們參與進來,就是為了把這段記憶傳承下去。 鈴木靜子告訴記者,遺孤們大半輩子生活在中國,配偶也多是中國人。在文化觀念上,遺孤更認同自己是中國人。她曾兩次跟隨遺孤代表團回到中國,受到中國領導人的接見。今年7月,她特地去了年輕時在哈爾濱住過的老街,雖然養父母已經不在人世,90多歲的老鄰居還是認出了她。她的兩個兒子成年后,都是回哈爾濱找到伴侶再回日本成家立業。鈴木靜子說:“不管什么時候,我們全家都與中國血脈相連。我把幾個孫子也送回中國學習漢語,希望日中兩國能夠世代友好下去”。 (本報東京8月13日電) |

相關閱讀:

- [ 08-13]日本73歲二戰遺孤回中國祭掃養父母墓

- [ 08-12]日本侵華戰爭遺孤:中國父親養育了我們三代人

- [ 07-15]李源潮會見日本侵華戰爭遺孤代表團

- [ 01-27]顯影人間:最后的日本遺孤

- [ 09-19]專家建議為收養日本遺孤的中國養父母設紀念館

- [ 08-24]不忘中國父母養育恩 日本戰爭遺孤辦“秧歌節”

|

|

打印 | 收藏 | 發給好友 【字號 大 中 小】 |

信息網絡傳播視聽節目許可(互聯網視聽節目服務/移動互聯網視聽節目服務)證號:1310572 廣播電視節目制作經營許可證(閩)字第085號

網絡出版服務許可證 (署)網出證(閩)字第018號 增值電信業務經營許可證 閩B2-20100029 互聯網藥品信息服務(閩)-經營性-2015-0001

福建日報報業集團擁有東南網采編人員所創作作品之版權,未經報業集團書面授權,不得轉載、摘編或以其他方式使用和傳播

職業道德監督、違法和不良信息舉報電話:0591-87095403(工作日9:00-12:00、15:00-18:00) 舉報郵箱:jubao@fjsen.com 福建省新聞道德委舉報電話:0591-87275327

6a021623-d855-40a7-9bf8-08aaf5b66ab0.jpg)

a5de7127-e69e-478c-81e7-3e61224028e2.jpg)

6d31388c-2019-4d9d-adcf-8fd48284b2ea.jpg)