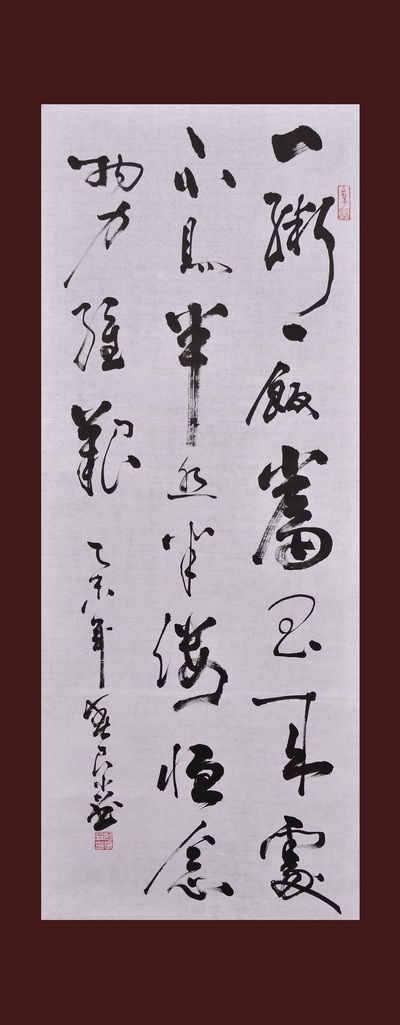

【醉中國(guó)·學(xué)習(xí)經(jīng)典】第十二期 ——跟習(xí)大大學(xué)引經(jīng)據(jù)典系列(六) 習(xí)大大提醒了我們的鄉(xiāng)愁 “一粥一飯,當(dāng)思來之不易;半絲半縷,恒念物力維艱。” 廖良淼 書 子曰師說丨曹雅欣 (一)鄉(xiāng)愁爆發(fā) 2015年2月13日春節(jié)前夕,習(xí)近平主席來到陜西考察調(diào)研,向革命老區(qū)人民和全國(guó)各族人民祝賀新春,行程第一站的延安延川縣梁家河村,就是習(xí)大大已經(jīng)離開四十年的、青年時(shí)期下鄉(xiāng)插隊(duì)的地方,他充滿感情地說,“陜北高原是我的根”。對(duì)此,網(wǎng)友們熱評(píng):“習(xí)大大鄉(xiāng)愁大爆發(fā)!” 鄉(xiāng)愁是什么呢?習(xí)大大說:鄉(xiāng)愁,就是你離開這個(gè)地方就會(huì)想念這個(gè)地方。 而這,又引發(fā)了全國(guó)人民在春節(jié)期間的一片“鄉(xiāng)愁”熱。 歷史悠久的中華民族,是一個(gè)始終具有憂患意識(shí)的民族,所以中國(guó)人歷來喜歡看喜劇,避免面對(duì)悲愁。然而有一種愁,卻是帶甜的,那就是鄉(xiāng)愁。 在鄉(xiāng)愁里,有溫馨的回憶,有熟悉的土地,有美好的人事,有故鄉(xiāng)的童年。 無論人生行進(jìn)多遠(yuǎn),也該時(shí)時(shí)記得鄉(xiāng)愁,鄉(xiāng)愁,提醒著我們根基何在。 不忘鄉(xiāng)愁的人,才不忘本,不忘理想初心,不改赤子真性,不背叛教養(yǎng)文化。鄉(xiāng)愁,是對(duì)文化本源的珍惜和守護(hù)。 (二)家的鄉(xiāng)愁 往往,鄉(xiāng)愁集體發(fā)作的時(shí)段,就是主題為“回家”的過年時(shí)段。家,是一年到頭,人們歸來的地方;家,也是一年新歲,人們出走的地方。每到年節(jié),對(duì)家鄉(xiāng)的短回歸與再出發(fā),使人們的鄉(xiāng)愁里裹藏著濃濃的屬于家庭的氣息。家庭給予人的成長(zhǎng)烙印,在此時(shí)復(fù)蘇。 比如,家庭里的家風(fēng),是鄉(xiāng)愁。2014年春節(jié),中央電視臺(tái)通過群眾采訪追問“家風(fēng)是什么”。其實(shí),每當(dāng)我們回家,就是回到家風(fēng)籠罩的環(huán)境里;每當(dāng)我們離家,就是帶著家風(fēng)教養(yǎng)走向社會(huì)。 家風(fēng)的體現(xiàn),就是一個(gè)人身上的鄉(xiāng)愁名片。 而家風(fēng),來源于家訓(xùn)的教導(dǎo)。習(xí)近平主席曾引用過《朱子家訓(xùn)》中的一句名言:“一粥一飯,當(dāng)思來之不易;半絲半縷,恒念物力維艱。”吃一粥一飯的時(shí)候,也要想到這些糧食來之不易,用半絲半縷的時(shí)候,也要感念這些物資生產(chǎn)辛勞。 這句話出自著名的《朱子家訓(xùn)》,從清朝初年問世以來,它被很多書香門第、官宦世家當(dāng)做是“治家之經(jīng)”,可以說,它不再僅僅是作者朱柏廬自己一家的家訓(xùn),而是被推而廣之地奉為了中國(guó)人共同的家風(fēng)教養(yǎng)。 “一粥一飯,當(dāng)思來之不易;半絲半縷,恒念物力維艱”,家門之內(nèi)教導(dǎo)的珍惜精神,與我們當(dāng)今社會(huì)提倡的清廉節(jié)儉、“光盤行動(dòng)”,這不正是樸素家訓(xùn)到公眾規(guī)范的一種社會(huì)化延展嗎? 家訓(xùn)的恪守,就是一個(gè)人身上的鄉(xiāng)愁保留。 所以,鄉(xiāng)愁,對(duì)于個(gè)人,既是“獨(dú)在異鄉(xiāng)為異客,每逢佳節(jié)倍思親”的不忘父老鄉(xiāng)親,更是“洛陽親友如相問,一片冰心在玉壺”那樣無論何時(shí)都不辱家風(fēng)的教養(yǎng)展現(xiàn)。 鄉(xiāng)愁一泛,是提醒人在對(duì)家庭的思念里,恪守家訓(xùn),銘記家風(fēng)。 (二)文化的鄉(xiāng)愁 鄉(xiāng)愁在人們遠(yuǎn)離祖國(guó)土壤的時(shí)候更容易泛濫,此時(shí)的鄉(xiāng)愁,不僅是對(duì)家庭故土的縈懷,更是對(duì)民族文化的熱戀。 這種鄉(xiāng)愁,往往是海外游子的終身情懷,因?yàn)樗麄冞h(yuǎn)離祖國(guó)、隔閡于母語文化之外;然而就在本國(guó)土地上生活的人們,也可能會(huì)罹患這一層鄉(xiāng)愁,那就是當(dāng)本土文化被外來文化所嚴(yán)重沖擊、當(dāng)傳統(tǒng)文化被流行文化所全盤覆蓋、當(dāng)我們不安地感覺到正在逐漸遠(yuǎn)離自有民族文化的時(shí)候。 這樣一種文化鄉(xiāng)愁,不僅令人懷念過去,更令人焦灼未來。有形的地點(diǎn)可以遷徙,無形的文化不能毀壞。 如果我們?nèi)涡詣h除著本民族的文化寶藏,再多的鄉(xiāng)愁也將無立錐之地、再深的鄉(xiāng)愁也找不回心靈故鄉(xiāng)。到那時(shí),縱然我們還生活在固有的家鄉(xiāng)土地上,也已然是一種喪失了精神家園的流離失所。 所以習(xí)近平主席在2014年教師節(jié)說,“我很不贊成把古代經(jīng)典詩詞和散文從課本中去掉,‘去中國(guó)化’是很悲哀的。應(yīng)該把這些經(jīng)典嵌在學(xué)生腦子里,成為中華民族文化的基因。”可以說,習(xí)大大的鄉(xiāng)愁,不是從2015年春節(jié)回到陜西才開始的,他所擔(dān)憂的、屬于中華民族的更大鄉(xiāng)愁,從呼喚傳統(tǒng)文化復(fù)興就開始了。 對(duì)中國(guó)文化能否很好地守護(hù)、學(xué)習(xí)、繼承、傳揚(yáng),那是中華民族的共同鄉(xiāng)愁。 所以,鄉(xiāng)愁,對(duì)于民族,是文化名片還能否清晰示人,是文化土壤還能否生生不息,是文化感召還能否健康有力。鄉(xiāng)愁一起,是我們能牽著祖先的手,拉起后世的手,薪火相傳,源遠(yuǎn)流長(zhǎng)。(文/ 子曰師說 曹雅欣) |

相關(guān)閱讀:

- [ 03-05]元宵節(jié)返程“熱度”不減 新人務(wù)工請(qǐng)到正規(guī)機(jī)構(gòu)

- [ 03-05]歡度元宵節(jié) 年味正濃

- [ 03-05]元宵節(jié)放假是真正真實(shí)的民意

- [ 03-05]今天是正月十五元宵節(jié) 記者探訪榕城百年元宵

- [ 03-05]央視元宵節(jié)晚會(huì)節(jié)目單曝光 "四小鮮肉"仍無緣登臺(tái)

|

|

打印 | 收藏 | 發(fā)給好友 【字號(hào) 大 中 小】 |

信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可(互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)/移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù))證號(hào):1310572 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證(閩)字第085號(hào)

網(wǎng)絡(luò)出版服務(wù)許可證 (署)網(wǎng)出證(閩)字第018號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證 閩B2-20100029 互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)(閩)-經(jīng)營(yíng)性-2015-0001

福建日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)擁有東南網(wǎng)采編人員所創(chuàng)作作品之版權(quán),未經(jīng)報(bào)業(yè)集團(tuán)書面授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用和傳播

職業(yè)道德監(jiān)督、違法和不良信息舉報(bào)電話:0591-87095403(工作日9:00-12:00、15:00-18:00) 舉報(bào)郵箱:jubao@fjsen.com 福建省新聞道德委舉報(bào)電話:0591-87275327

6d31388c-2019-4d9d-adcf-8fd48284b2ea.jpg)

dea3f672-e15f-4dd9-b0b4-d655e0152d03.jpg)

40a0eb02-4c11-4486-b8ac-954a31026cfc_watermark.png)