習近平詮釋環保與發展:綠水青山就是生產力

| 2014-08-15 10:13:33??來源:中國經濟網 責任編輯:陳瑋 陳瑜輝 |

分享到:

|

|

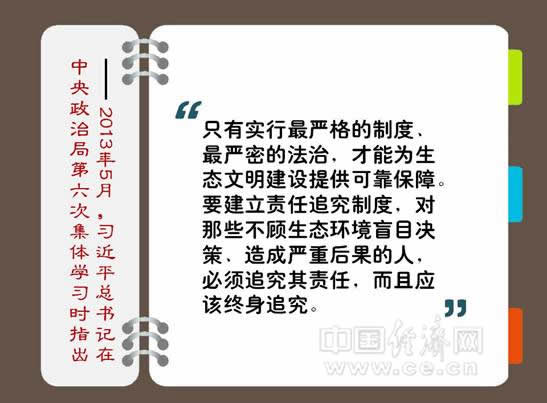

最嚴密的法治為生態文明建設提供可靠保障 只有實行最嚴格的制度、最嚴密的法治,才能為生態文明建設提供可靠保障。要建立責任追究制度,對那些不顧生態環境盲目決策、造成嚴重后果的人,必須追究其責任,而且應該終身追究。 ————2013年5 月,習近平總書記在中央政治局第六次集體學習時指出 解讀:習近平總書記提出的“實行最嚴格的制度、最嚴密的法治”的“最嚴”生態“法治觀”,充分表達了中央的堅決態度,同時也牢牢抓住了生態文明建設的“牛鼻子”。 建設生態文明是一場涉及生產方式、生活方式、思維方式和價值觀念的革命性變革。實現這樣的根本性變革,必須依靠制度和法治。我國生態環境保護中存在的一些突出問題,大都與體制不完善、機制不健全、法治不完備有關。 今年1至6月,全國檢察機關立案偵查發生在群眾身邊、損害群眾利益瀆職侵權犯罪案件4463件6190人,其中,涉及生態環境領域663人。 法律是紅線、法治是底線。任何人、任何組織不能觸碰、不得突破。習近平指出,要牢固樹立生態紅線的觀念。在生態環境保護問題上,就是要不能越雷池一步,否則就應該受到懲罰。科學的考核評價體系猶如“指揮棒”,在生態文明制度建設中是最重要的。要把資源消耗、環境損害、生態效益等體現生態文明建設狀況的指標納入經濟社會發展評價體系,建立體現生態文明要求的目標體系、考核辦法、獎懲機制,使之成為推進生態文明建設的重要導向和約束。 生態文明建設既事關發展方式,又事關人民福祉,只有筑牢保護生態環境的制度防護墻,“美麗中國”才能“夢想成真”。(中國經濟網王敬文) 網友熱議環境保護: @我們都有一個家:霧霾、暴雨、山澇災害,都是經濟高速發展所付出的的環境代價。社會主義中國目前最突出的矛盾是經濟發展與生態承受能力的矛盾,習總把生態建設提上國家戰略的高度,符合社會發展規律,人心所向。 @曹三炮:中國的環境問題也是很多發達國家曾遇到過的,幸運的是,我們有后發優勢,有經驗可借鑒,關鍵在決心和態度。 @哆啦A夢:希望未來,我們不再受困于霧霾天。 @北京京辰眾邦:解決環境問題,關鍵在法治。違法成本低、權責不明晰,造成很多企業主體存僥幸心理。 |

相關閱讀:

- [ 08-15]外媒:習近平提“第五個現代化”實現現代化政黨轉變

- [ 08-14]習近平將對蒙古國進行國事訪問

- [ 08-14]習近平將于8月21日至22日對蒙古國進行國事訪問

- [ 08-14]外媒:習近平為何提出“第五個現代化”

- [ 08-14]習近平的“民生觀”:保障和改善民生沒有終點站

|

|

|

打印 | 收藏 | 發給好友 【字號 大 中 小】 |

01f1b114-e596-4c05-a299-f624d4f5bf67.jpg)

5b949337-a8bd-45da-baee-400bd57c6dec.jpg)

bbb119c9-ccfb-4b18-84ec-e0a90ae7c145.jpg)

fcaea67e-f045-4971-8401-d19a943191e8.jpg)

a0a5ae7b-b1e1-43ca-bb48-a8d076a31c0f.jpg)