倫敦:治霾60年仍任重道遠

| 2014-02-11 07:58? 張璐晶?來源:中國經濟周刊 責任編輯:林晨 陳瑜輝 |

分享到:

|

本刊聯合中國清潔空氣聯盟共同發布《倫敦煙霧治理歷程》,詳解倫敦的治理經驗并探討對中國治霾啟示。 《中國經濟周刊》 記者 張璐晶|北京報道 “這一天,倫敦有霧,這場霧濃重而陰沉,有生命的倫敦眼睛刺痛,肺部郁悶,有生命的倫敦是一個渾身煤炱的幽靈……在城市邊緣地帶,霧是深黃色,靠里一點兒是棕色的,再靠里一點兒,棕色再深一些,再靠里,又再深一點兒,直到商業區的中心地帶,霧是赭黑色的。”這是英國作家查爾斯·狄更斯筆下的19世紀的倫敦。 19世紀進入工業急速發展期的英國倫敦,工廠產生大量廢氣,形成了極濃的灰黃色煙霧。20世紀50年代,“霧日”成為倫敦的常見景象。 1952年12月5日清晨,倫敦像往常一樣覆蓋著濃霧,市民們并未很在意。但很快,倫敦變成了云中樓閣,到處可以聞到濃霧的惱人氣味,喉嚨難受,開始咳嗽。 濃煙不斷侵襲,公共汽車無法運行,一名試著開車的司機后來回憶:“煤灰的油煙像油漆一樣掛在擋風玻璃上,都沒辦法擦掉。”漸漸地,全城的戲院、劇場和電影院都逐漸被濃霧所占領。這座工業之城的交通徹底癱瘓了,只有救護車停在路上,應付突發的情況。 倫敦的報紙起初只是關注大霧對人們衣食住行的影響,但醫院開始傳出這樣不幸的消息,死亡人數越來越多。 英國官方數據顯示,從12月5日起,短短一周時間內,倫敦市因支氣管炎死亡704人,冠心病死亡281人,心臟衰竭死亡244人,結核病死亡77人,此外肺炎、肺癌、流行性感冒等呼吸系統疾病的發病率也有顯著增加。在接下來的兩個月中,這起事件總共造成12000人死亡。 這就是后來震驚世界的“倫敦煙霧事件”。 因為這次沉痛的災難,英國人民開始深刻反思。英國政府開始“重典治霾”,取得了非常顯著的治理效果。 今天的倫敦,已成為一座“綠色花園城市”,空氣質量有了極大改善,煙霧事件時期的首要污染物二氧化硫(SO2)年均濃度下降了99%。 倫敦如何有效治理霧霾?《中國經濟周刊》聯合中國清潔空氣聯盟共同發布《倫敦煙霧治理歷程》報告(下稱“倫敦治理報告”),分階段詳解倫敦的治理經驗并探討其對中國治理霧霾的啟示。

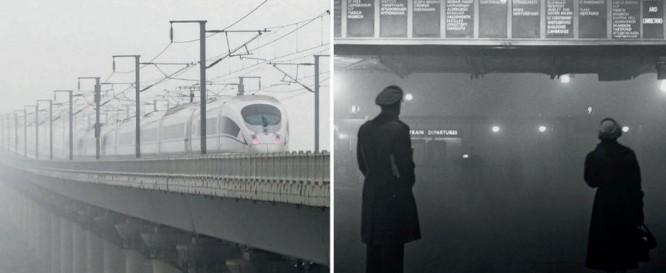

左圖:2013年10月22日,哈爾濱;右圖:1953年11月17日,倫敦。

2013年1月29日,大連附近,一輛火車從霧霾中逐漸顯現。右圖,1959年1月29日,倫敦利物浦街車站,乘客在彌漫的霧霾中查看出發時刻表。 禍從煤出 專家后來解釋煙霧事件時指出,在集中供暖時代之前,寒冬的倫敦,數以萬計的家庭只能燒煤取暖。由于戰后經濟困難,政府將優質煤出口國外,而倫敦人則燒劣質煤,污染更為嚴重。 燒煤的工廠排放的大量濃煙、汽車排放的機油廢氣和從歐洲大陸飄過來的污染云,都令倫敦的空氣質量變得很差。 當年的倫敦,工業排污量非常大,每天都有1000噸的濃煙從煙囪中飄出來,排放2000噸二氧化碳(CO2)、140噸鹽酸和14噸氟化物。更為嚴重的是,當大量的SO2從煙囪中排出后被氧化,混合了水蒸氣之后,就形成了800噸的硫酸。 當空氣不流通的時候,這些污染嚴重的黃煙就被“困在倫敦上空”。中國清潔空氣聯盟秘書處主任解洪興告訴《中國經濟周刊》,1952年倫敦煙霧事件的主要污染物是SO2和黑煙,而高濃度的SO2可以誘發急性呼吸系統疾病促發死亡,因而在兩周之內導致了幾千人的過早死。 事實上,在煙霧事件之前,伴隨快速的經濟發展,倫敦的空氣污染形勢已經漸趨嚴峻,在冬季發生過多起空氣污染案例,最早的記錄甚至可以追溯到1813年。此后100多年,工業革命推動英國經濟快速崛起,大量化石燃料,尤其是煤炭的消耗量不斷增加,使得倫敦大氣污染愈演愈烈,并最終釀成慘劇。 煙霧事件成為一個楔子,以此為節點,拉開了英國治理大氣污染的序幕。

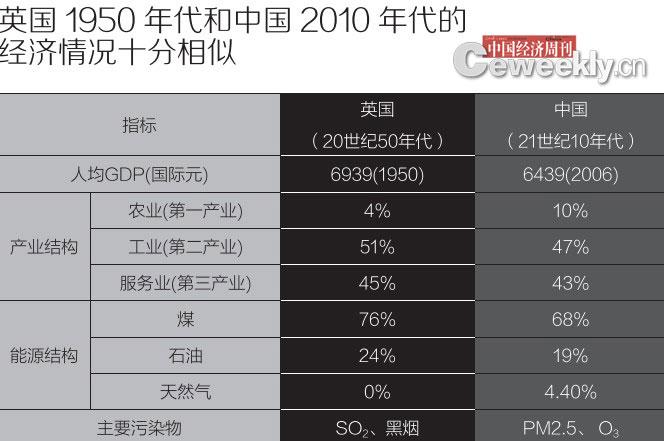

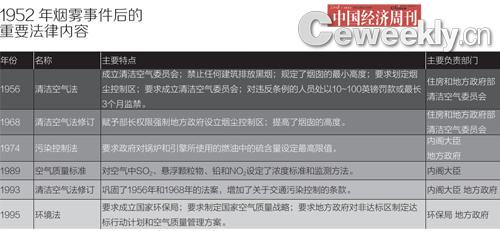

制伏SO2和黑煙 倫敦治理報告通過梳理史料和大量數據,將倫敦近50年(1950—2000)的煙霧治理過程,按照其空氣質量的改善趨勢劃分成了三個階段。 第一階段為準備階段(1953—1960)。倫敦治理報告顯示,煙霧事件后,倍感壓力的英國政府于1953年成立了由比佛爵士領導的比佛委員會(the Beaver Committee),專門調查煙霧事件的成因并制定應對方案。在比佛委員會的推動下,英國于1956年出臺了專門針對空氣污染的《清潔空氣法》,該法提出禁止黑煙排放、升高煙囪高度、建立無煙區等措施,并且在控制機動車數量、調整能源結構等方面做出了很多努力。 同一時期,清潔空氣委員會(Clean Air Council) 成立,負責監督空氣污染的改善情況,并從對空氣污染治理有經驗、有學識或有責任的人那里獲取空氣污染治理建議。 在具體的管理措施中,最核心的內容就是由地方政府負責劃定煙塵控制區,改造家用壁爐,更換燃料,禁止黑煙排放;設立獎懲機制,對控制區內進行壁爐改造的合理費用,由地方政府補貼至少 70%,而對違反條例的人員則依情節處以10~100英鎊罰款或最高3個月的監禁。 1960年,倫敦的SO2和黑煙濃度分別下降20.9%、43.6%,取得了初步成效。 第二階段是顯著削減階段(1960—1980年)。1968年,英國政府對《清潔空氣法》進行了修訂和擴充,賦予控制黑煙的住房和地方政府部部長更多權限,包括出臺新的鍋爐顆粒物和煙塵排放限值的權力,和可以強制要求地方政府設立新的煙塵控制區的權力。 政府還在1974年頒布了《污染控制法》(Control of Pollution Act) ,規定了機動車燃料的組成,并限制了油品(用于機動車或壁爐)中硫的含量。 這一階段最核心的措施,就是大幅擴大了煙塵控制區的范圍,到1976年,煙塵控制區的覆蓋率在大倫敦地區已達到90%。 解洪興告訴《中國經濟周刊》,倫敦空氣中SO2和黑煙的濃度在第一階段還略有波動,但到了第二階段,倫敦的空氣質量便有了顯著變化,空氣中SO2和黑煙的濃度在短期內均大幅下降,10年降幅超過80%。 1980年,英國治理大氣污染終于進入平穩改善階段,控制重點也從控制燃煤開始逐步轉向機動車污染控制。政府陸續出臺或修訂了一系列法案,如《汽車燃料法》(1981年)、《空氣質量標準》(1989年)、《環境保護法》(1990年)、《道路車輛監管法》(1991年)、《清潔空氣法》(1993年修訂)、《環境法》(1995年)、《國家空氣質量戰略》(1997年)、《大倫敦政府法案》(1999)、《污染預防和控制法案》(1999年)。 2000年之后,倫敦的空氣質量和20世紀50年代相比,有了巨大的改善,SO2和黑煙濃度再下降84.2%和47.4%,都不再是倫敦的主要污染物。 2002年,倫敦市長經過廣泛咨詢后發布了倫敦的空氣質量戰略,其中詳細說明了倫敦要如何達到國家空氣質量目標。此后,倫敦的空氣質量戰略在2006、2010年進行了兩次修訂。目前,倫敦空氣質量控制的重點是機動車污染控制,而主要污染物是二氧化氮(NO2)和PM10。 “擁堵費”和“低污染排放區” 倫敦治理報告顯示,無論是在人均GDP、三大產業比例還是能源結構方面,20世紀50年代的英國和現階段的中國都有很多相似之處:中國在過去30年間也經歷了空前快速的經濟增長,粗放型的增長模式和大量能源與資源的消耗,帶來了空氣質量的嚴重退化,并最終引發了2013年大范圍持續的“霧霾污染”。 根據環境庫茲涅茨曲線理論,當經濟發展達到一定水平后,環境質量狀況隨著工業化發展惡化到極致;到達某個臨界點或稱“拐點”以后,隨著人均收入的進一步增加,產業結構轉向以服務業為主,其環境污染的程度逐漸減緩,環境質量將逐漸得到改善。 然而,環境庫茲涅茨曲線并不是放之四海而皆準的規律,而是傳統工業化“先污染、后治理”教訓和經驗的總結,產業結構、能源結構的調整,環境、資源的保護已經刻不容緩,中國不能坐等“拐點”的到來,而是要吸取教訓,盡早行動。 根據中國目前面臨的現實情況,倫敦治理報告指出,“擁堵費”和“低污染排放區”這兩個具有代表性的措施很有借鑒意義。 從2003年開始,倫敦政府采取了收取“擁堵費”的政策以緩解倫敦市中心的擁堵狀況,該政策減少了機動車排放對空氣的污染,增加了財政收入,為推行其他交通控制措施籌集了資金。 該政策的具體規定是:收費區域為倫敦市中心8.5平方公里區域(現在已擴展到了22平方公里),從周一到周五的早上7點至下午6點在收費區域內行駛,需要繳納10英鎊/天的擁擠費用。研究表明,該措施減少了收費區域內26%的交通擁堵。區域內行駛速度增加了5~10公里/小時;2003—2006年,該措施減少了由交通排放的氮氧化物(NOX)、PM10和CO2污染物濃度分別為17%、24%和3%。 此外,倫敦政府在2008年推行了低污染排放區政策,目的是為了加快污染嚴重車輛的更換速度,促進老舊車輛加裝減排裝置,降低車輛的污染排放,使倫敦的空氣質量得到改善。在低污染排放區內行駛的車輛必須達到一定的排放標準,否則將會被征收費用。 研究結果表明,與低污染排放區以外的區域相比,該措施的執行使得PM10污染濃度下降了約2.46%到3.07%。而且,倫敦的空氣質量戰略也強調,未來會通過不斷提升低排放區的準入門檻,加強對機動車排污的控制。

大氣治污仍任重道遠 解洪興告訴《中國經濟周刊》,1952年煙霧事件后的60年間,倫敦政府采取了許多空氣治理措施來改善倫敦的空氣質量,但倫敦煙霧治理的成功經驗主要來自于完善的立法,形成有效的管理模式,推行諸如煙塵控制區、地方空氣質量達標管理等有效的管理措施,同時不斷改善能源結構和產業結構。 解洪興認為特別需要指出的是,管理機制得以成功運行的一個必要前提就是有充足的資金支持,以及足夠的接受過相應教育、培訓的人力資源。“英國國家級的環保部門包括環境、食品和鄉村事務部(Defra),環境局(Environment Agency)等不同的機構。截至2011年3月31日,僅英國環境局就有員工11527人,2010—2011年該部門全年的預算就達到12億英鎊(約合119億元人民幣)。 伴隨著英國空氣質量的改善,英國的能源結構也發生了巨大的變化,尤其是煤炭占總能源消耗的比例,從1948年的90%下降到了1998年的17%,而天然氣的占比卻從0上升到了36%。 有鑒于此,近年來,北京也在對煤炭的消費總量進行控制。2013年8月,北京市頒布《2013—2017年加快壓減燃煤和清潔能源建設工作方案》,明確提出到2015年底實現核心區無煤化;到2017年,北京市的燃煤總量將控制在1000萬噸以內。北京市還計劃顯著提高清潔能源比重,到2017年,優質能源消費比重提高到90%以上,煤炭占能源消費比重下降到10%以下,電力、天然氣等清潔能源的供應力度與能源平衡進一步加強。 不過,倫敦治理報告最后指出,倫敦60年的空氣治理經驗給中國最大的啟示是:治理空氣污染是一個長期的系統工程,需要完善的法規,需要政策的支持和人員資金的投入。“盡管倫敦的空氣質量和1952年相比已經有了巨大改善,但隨著歐盟空氣質量標準的提高,今天的倫敦仍然未達到歐盟空氣質量標準的要求。倫敦的經驗似乎也在宣告,在應對空氣污染、改善空氣質量的道路上沒有捷徑,需要長期的控制策略和持續的努力。” 中國清潔空氣聯盟 中國清潔空氣聯盟由十家中國清潔空氣領域的核心科研院所共同發起,擬為中國各省份提供一個有效的平臺,一方面推廣國內外先進的理念、經驗、技術、工具,一方面加強省、城市以及科研機構之間的交流協作。聯盟的目標是支持中國各省份和城市改善空氣質量,減少空氣污染對公共健康的危害。聯盟的參與方包括科研院所、相關省市、以及關注清潔空氣的公益機構和相關企業等。十家發起機構包括清華大學、環保部環境規劃院、環保部環境工程評估中心、復旦大學、南京大學、北京師范大學、中國環境科學研究院、北京大學、環保部機動車排污監控中心、中國人民大學。能源基金會是中國清潔空氣聯盟的發起支持機構。 |

相關閱讀:

- [ 02-07]痛下決心,只爭朝夕

- [ 01-17]多地將治霾定為今年政府工作重點

- [ 01-14]福建兩會代表委員熱議"治霾" 跨省市地界抓住灰霾

- [ 01-14]福建省兩會代表委員熱議“治霾” 跨過省市地界“抓住”灰霾

- [ 01-09]治霾“軍令狀”別虎頭蛇尾

- [ 01-06]治霾,城建需有度

- [ 12-27]科達機電6年10億造治霾利器 叫好不叫座

- [ 12-19]“治霾戰役”不能讓油品質量拖后腿

|

|

|

打印 | 收藏 | 發給好友 【字號 大 中 小】 |

6a021623-d855-40a7-9bf8-08aaf5b66ab0.jpg)

a5de7127-e69e-478c-81e7-3e61224028e2.jpg)

6d31388c-2019-4d9d-adcf-8fd48284b2ea.jpg)